3等賞

ヌートリアの研究 Part4

![]()

山下 颯梧

- 静岡県浜松市立篠原中学校 3年

山下 颯梧 -

第65回入賞作品

中学校の部

3等賞

研究の動機

小学5年生の時、自分の住んでいる地域で、交通事故で死んでしまったヌートリアを見つけた。それまで近くでヌートリアを見たことがなかったため、ヌートリアがどんな生活をしているのか、興味を持って研究を始めた。

ヌートリアはヌートリア科、南アメリカ原産の大型の水辺ネズミだ。日本には戦中戦後に毛皮をとるために輸入され、後に飼育放棄されておもに西日本エリアで野生化した。池や流れの穏やかな河川などに生息する。泳ぎや潜水が得意で水生植物や水辺の植物、淡水二枚貝のドブガイなどをエサとするほか、イネなどの農作物を食べて被害を与えることもある。現在では人間や日本の生態系に悪影響を及ぼす特定外来生物に指定されている。

しかし、研究中にヌートリアが捕獲される現場を見るうち、ヌートリアは人間に利用されただけで、私たちと変わらない尊い命を持つ生き物だと痛感させられた。ヌートリアの命を、むやみやたらと奪うのは正しくない。そのためにも、これまであまり知られていなかったヌートリアの生態を解明して、これ以上生息数を増やさないようにしたいと思った。

研究1年目は、交通事故死したヌートリア2個体を解剖し、調べた。胃腸から抽出したプラントオパール(植物が根から吸収したケイ酸を体内の細胞に蓄積させて作るガラス質の植物ケイ酸体、植物の種類ごとに形状が異なる)を電子顕微鏡で観察し、ヌートリアがイネ、ヨシ、ヤシを食べていたことを知った。2年目はプラントオパールからエサの植物の生育範囲を調べ、ヌートリアの生前の行動範囲を予想した。3年目はヌートリアが汽水域で生息する動植物を食べていること、電子顕微鏡で毛を観察すると汽水域での生活に適していること、目撃情報のある地域の塩分濃度が日本の平均海水塩分濃度に近かったことなどを突き止めた。

ヌートリアの声の録音

今回の研究目的

これまでに聞いたヌートリアの声は複数の種類があり、使い分けているように感じた。間とコミュニケーションをとる時と、警戒している時の声では、声の高さや大きさ、音色が違う。声の使い方を解明すれば、殺すことなくヌートリアの数を減らせるかもしれない。今回は、ヌートリアの鳴き声を分析しようと考えた。

まず、ヌートリアの鳴き声を収録し、どんな種類の鳴き声を発しているかを調べる。続いてどんな場面でその声を使うのかを調べ、音響生態の状況を解明してヌートリアの駆除に役立てる。

直接観察法による生態調査

浜松市環境政策課からヌートリアの目撃情報を提供してもらい、目撃情報が特に多かった5地点の地図座標を作った。毎週土曜日と水曜日に各地点を回り、ヌートリアを探した。見つけて鳴き声が発せられた場合は場所と状況、時刻などを記録する予定だったが、どの地点でもヌートリアは確認できなかった。1回だけ川の対岸にヌートリアらしき動物がいるのを目撃したが特定できず、鳴き声も聞こえなかった。

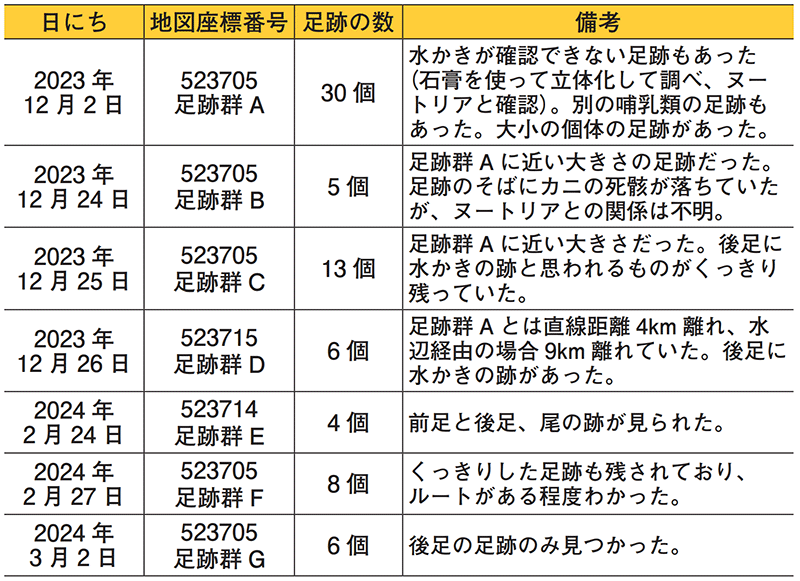

足跡の探索による生態調査

直接観察することはできなかったが、ヌートリアの足跡を手がかりに生活の場を探し、センサーカメラで鳴き声を録音することはできる。センサーカメラは赤外線を使って自動で動物を検知撮影する機器で、録音もできる。毎週土曜日と水曜日に、直接観察法と同じ5地点の水辺を回りながら、ヌートリアの足跡があるかを調べた。ヌートリアの足跡かどうかは、指の数(5本)や水かきがあるか、尾を引きずった跡があるかで判断する。探索の結果、7か所で足跡が確認できた。最も目撃情報が多かった座標番号523705内では、5地点で足跡を発見した。

センサーカメラによる生態調査

足跡を発見すると、センサーカメラを設置して鳴き声の収録を試みた(足跡群A、B、D、E、F、Gに設置)。カメラの設置位置は獣道の場所も考慮した。

2023年11月20日から24年3月15日に設置したセンサーカメラには、足跡群Bで2回、足跡群Eで3回、足跡群Gで1回、ヌートリアが撮影されていた。そのうち声を収録できたのは24年1月に撮影した足跡群Eで、写っている2個体が向き合っている時に声を発していた。

ヌートリアの音響生態調査

過去の音声との比較

24年1月に録音できたヌートリアの声(以下「今回」と呼ぶ)を、別の機会に録音した声と比較してみた。比較したのは、23年4月に録音したオス同士の「縄張り争い」の声、23年6月に録音した捕獲され「おびえている」声、24年5月に録音した親子間の「コミュニケーション」の声だ。アプリケーション「Sonic Visualiser」を使って音圧と周波数を可視化し、比較した。さらに、声の周波数の変化もそれぞれ可視化し、比較してみた。

その結果、ヌートリアの鳴き声には①断続的で高音な鳴き声、②継続的で低音な鳴き声、③単発的で低音な鳴き声の少なくとも3種類があった。3種類は波形が異なり、音色も違っている。ヌートリアはこの3種類を組み合わせて鳴くことで、バリエーションを作っていた。「今回」は①〜③のどの性質とも一致せず、中間的な声だった。過去の「縄張り争い」と共通点があり、「今回」と「縄張り争い」は周波数の変化の形もM字で共通していた。

2個体は成熟年齢に達しているか

「今回」が本当に縄張り争いの声なら、ヌートリア2個体が縄張りを持つ成熟年齢に達していなければならない。自宅にあるヌートリアの標本サンプル5体と「今回」2個体の足跡を使って、推定年齢を求めた。標本サンプル5体の第一大臼歯の歯根分岐部を研磨し、電子顕微鏡で年輪を数えて年齢を調べる。標本作成時に5体の後足のデータを残していたため、「年齢:後足の長さ=推定年齢:今回の足跡(後足)の長さ」で今回2個体の推定年齢が調べられる。ヌートリアの後足の長さは、年齢とともに長くなることがわかっている。

2個体のうちの1個体は後足の足跡を収集できていたが、もう1個体の足跡が収集できていなかった。そのため足跡群Eにセントステーション(エサでヌートリアを誘い、消石灰でゴム板に足跡を残させる道具)を設置して、後足の足跡を収集した。

データを揃えて調べた結果、2個体の年齢は1個体が推定11歳、もう1個体が推定10歳だった。録音した「今回」の声は、縄張り争いの威嚇だった可能性が高い。

今後の課題

縄張り争いの鳴き声を詳しく調べるために、別の個体に見立てたぬいぐるみや鏡を設置し、センサーカメラで声の録音を試みた。ぬいぐるみを見たヌートリアは引き返したり逃げたりして、声を発することはなかった。鏡に映る自分の姿に気づき、においをかいだり警戒したりする個体もいたが、やはり声を発することはなかった。

今回の研究から、ヌートリアは単独で行動しているが、縄張り争いの威嚇の声など他の個体が反応する鳴き声を持つことがわかった。新たに生じる疑問もあり、今後も研究を続けていこうと考えている。

[審査員] 邑田 仁

この研究は大型の外来哺乳類ヌートリアがどのように生活しているか、たまたま交通事故死個体と出会ったことをきっかけとして、その生態を明らかにする目的で始められたもので、part4は4年目の観察結果をまとめています。観察可能な範囲のどこに何頭生活しているか不明な状態で、一人で、学業の合間の限られた時間で、目的を達成することは非常に難しいことだと思われます。実際、肉眼による直接観察ではほとんど情報が得られていませんが、足跡探索、センサーカメラ、セントステーション(餌におびき寄せる仕掛け)などの手法を用いて、間接的に生態を明らかにしようとしているのがこの研究の特色と言えるでしょう。Part4では特に、ヌートリアの鳴き声にどんな意味があるのかを明らかにするため、録音した鳴き声を5種類に分別するとともに、自動装置によりその声を聞かせて反応を見ています。論文ではそれぞれの手法について結果をまとめ、さらにその結果を組み合わせて、ヌートリアの鳴き声には意味があると考察しています。 論文は長大なものになっていますが、示されたデータを読者がどのように理解したらいいかの説明が少し足りないように思います。このことは論文の信頼度をあげるために重要なことだと思います。観察の事例を増やして、さらに説得力のある結果を示すには巣穴の発見が期待されますが、害獣として捕獲されるかもしれないことを考えると、難しいかもしれませんね。

静岡STEAMフューチャースクール シニアメンター 大石 隆示

この度は、山下颯梧さんが3等賞という名誉ある賞をいただきありがとうございました。颯梧さんが小学校3年生のときヌートリアの解剖という研究物を浜松市理科自由研究審査会に提出したのを私が審査委員長をしていたので初めて見ました。解剖をしましたというもので研究の体をなしていませんでしたが将来性があると感じたので学校の先生にお願いをして連絡を取ってもらいました。その後静岡STEAMフューチャースクールや個別に指導をしてきました。 指導の回を重ねるごとにまとめ方が改善されたり新しい研究が出てきたりし研究に幅と深みが出てきました。その結果英語で研究発表ができるようになったりアメリカの高校や大学で発表する機会を得ることができたりしました。努力の成果が出ていると思います。今は研究内容を分かりやすく表現できるように小説を読むように言っています。