秋山仁特別賞

災害時に役立つワイヤレス給電技術

![]()

佐村木 康太

- 石川県金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 2年

佐村木 康太 -

第65回入賞作品

中学校の部

秋山仁特別賞

研究の動機

2024年元日、能登半島地震の日、海抜1mもない祖父母の家で津波警報を聞き、家族で避難した。その時、とっさに逃げることの難しさを痛感させられた。スマートフォンの充電ケーブルを持たずに避難した人もいたと聞いたが、気持ちはわかる。避難所では多くの充電難民が発生し、コンセント不足のため交代で少しずつ充電したり、タコ足配線でしのいだりしたという。スマートフォンの普及率は97%を超え、災害時のインフラとして欠かせない。充電できなければ、情報の入手や電話、メールもできず、照明としても利用できない。

複数台まとめて充電できるワイヤレス給電器があれば、ケーブルの心配もなく安全で便利ではないか。しかし、充電ケーブルを使った充電よりもワイヤレス充電のほうが時間がかかる。充電時間の短縮は、技術的に難しいのだろうか。

趣味で電子工作をしていることもあり、ワイヤレス給電の仕組みに興味が湧いた。家にあるワイヤレス充電器を解体したり、本で仕組みを調べたりして、電子工作でワイヤレス充電器の再現実験をすることにした。

予備知識

電磁誘導方式の仕組み

ワイヤレス給電にはいくつか方式があるが、主流になっているのは電磁誘導方式だ。「磁石同士を近づけると磁界が発生して電流が流れる」という原理を利用する。ワイヤレス充電器でいうと、充電器に内蔵されている送電用コイルに電流を流すと磁界が発生する。その磁界の中にスマートフォンを置くとスマートフォン内部の受電用コイルが反応し、磁力を電力に変換する仕組みだ。

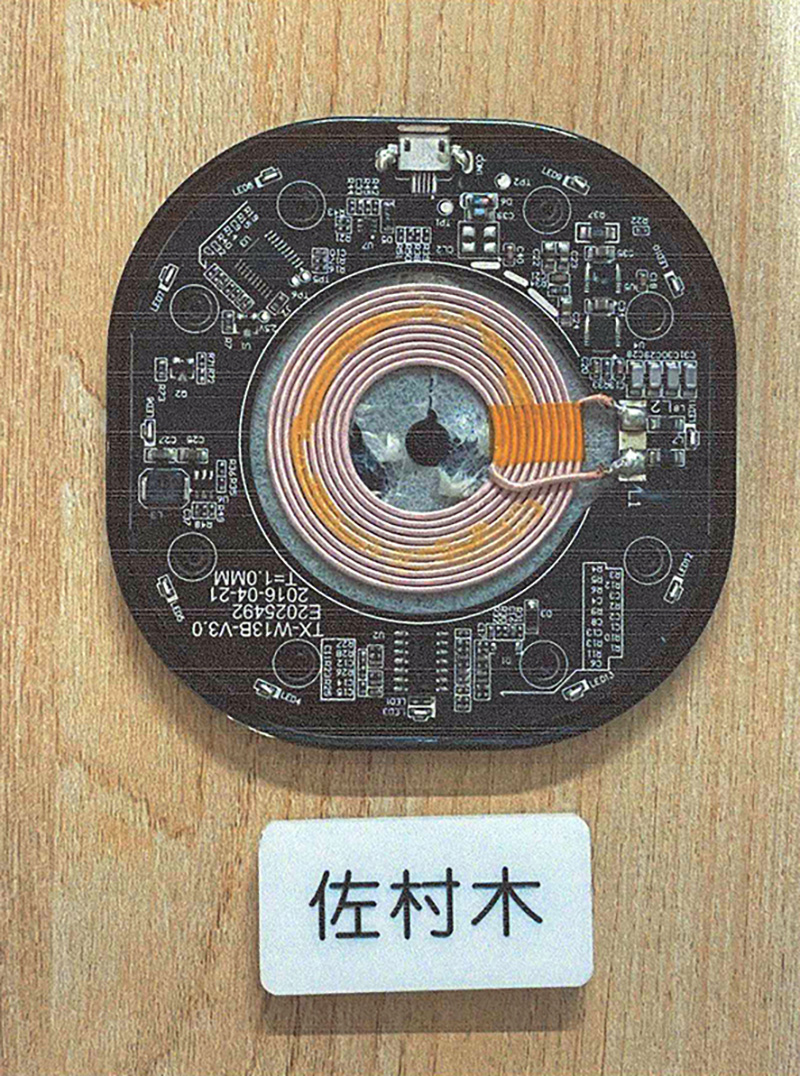

ワイヤレス充電器の中身

送電コイルに電流を流すと磁界が発生する現象をアンペールの法則、周囲の磁力が変わると受電コイルに電流ができる現象をファラデーの法則という。しかし、送電側の電圧・電流が一定だと磁力が変わらず、受信コイルに電流が起こらなくなる。そこで、脈流や交流(電流・電圧の大きさが周期的、または不定期に変わる電流のこと、電圧が0以上の正の範囲で変わる電流を脈流、0以下の負の範囲にもなる電流を交流という)を送電側コイルに流すことで磁力を変化させ、受電コイルに安定的、継続的に電流を発生させる必要がある。

実験方法

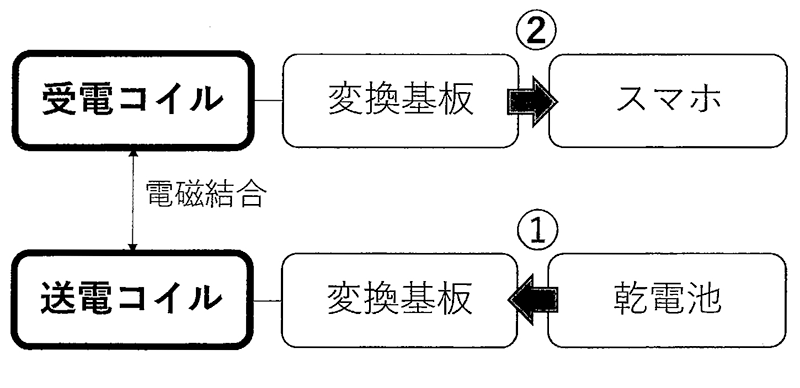

この研究では、①コイルそのもの、②コイルに流す電流を変化させることで効率化することを目指す。そのため右の図の①「乾電池」から「変換基板」、②「変換基板」から「スマートフォン」の完成を目標とする。

実験1〜3

実験1=ウェブサイトの送受信基板の作製

インターネットで、交流を利用したワイヤレス充電の送受電基板をすでに完成させ、紹介している大学のウェブサイトを見つけた。そのウェブサイト「電磁誘導方式の非接触給電技術を用いた充電実験」で紹介されていた方法で基板を作り、送受電できるかどうかを調べた。

その結果、送電コイルに磁場ができず、送受電できなかった。受電側が壊れているか、送電側が壊れているか、どちらかに原因がある。受電側を調べたところ、回路は正しくコイルも電気を流しているので、おそらく問題はない。送電側が壊れていることが、ほぼ確定した。

ウェブサイトで送電側に使われていたMOS-FET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)と全く同じものが入手できず、代替品を使ったことが原因かもしれなかった。MOS-FETはゲート(G)とドレイン(D)、ソース(S)の3つの端子からなるスイッチデバイスの一種だ。Gに電圧がかかる時、DからSに電気を流す。

ウェブサイトと同じMOS-FETを取り寄せて試してみたが、やはり送受電はできなかった。MOS-FETそのものに電気が流れているかも確かめると、流れていなかった。結局、失敗の原因は特定できなかったが、送電側のコイルの直径や太さ、作り方など、何か違うポイントがあったのだと思う。

ウェブサイトを参考に完成させた基板

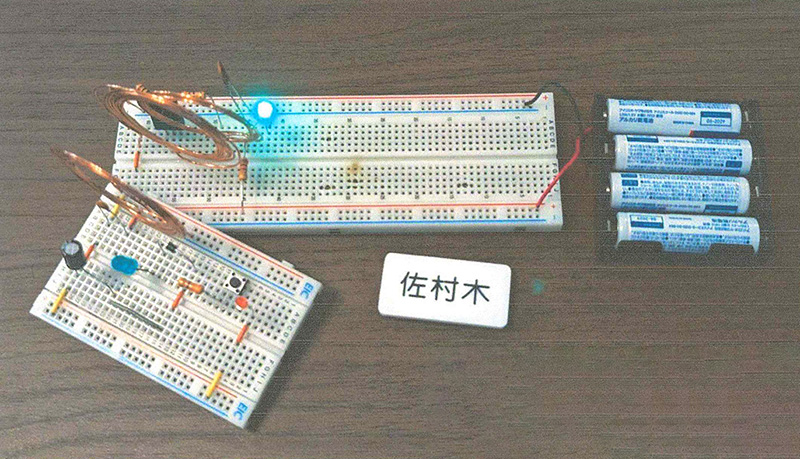

実験2=マイクロビットを使った送受信

実験1がうまくいかなかったので、実験2ではマイクロビットで脈流を作り、送受電させることにした。マイクロビットは子供のプログラミング学習向けに開発されたマイコンが搭載された基板で、LED、押しボタン、加速度センサー、磁気センサー、Bluetoothによる無線通信機能などを備えている。電流を制御するプログラムを作り、マイクロビットのGND(−極)とP2(+極)をLEDとつないで、脈流が作れているかを調べてみた。その結果、LEDは点滅し、脈流を作ることはできた。

次に、マイクロビットのGNDとP2を送信コイルにつなぎ、送信コイルが磁力を持っているかを調べた。方位磁石で確かめたところ反応がなく、磁力は発生していなかった。さらに調べると送信コイルに電気は流れていたが、P2が1の時の電圧は4V、脈流なので数値が上下するが、磁場を作るのに十分な電流ではない。

足りない電流を補うため、MOS-FETのスイッチング作用を使ってP2が1の時だけ乾電池の電源回路につなぎ、送信コイルに電気を流してみた。すると送信コイルには磁場が発生したが、送電ができなかった。原因は不明だが、周波数が違っていたのかもしれない。

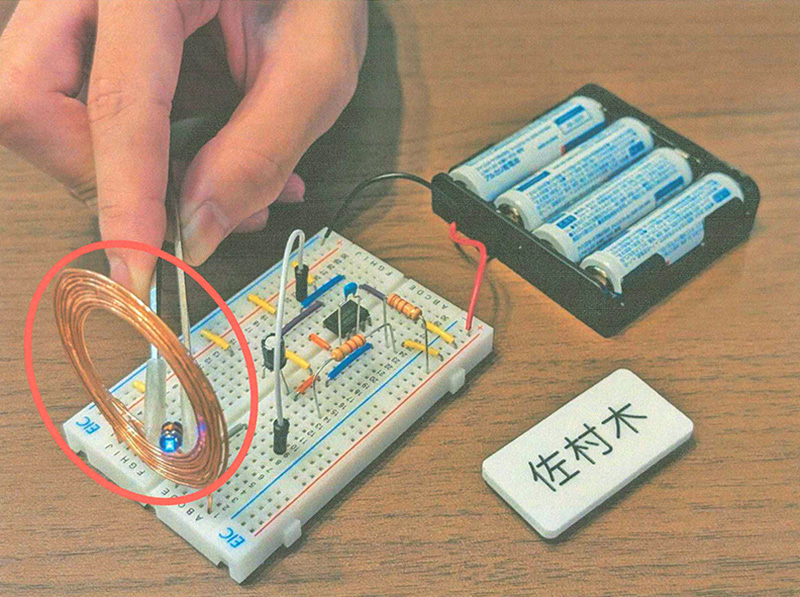

実験3=555タイマーICを使った送受信

実験3では、555タイマーICを使って脈流を作り、送受電させてみた。555タイマーICは息の長い集積回路のひとつで、おもにタイマー回路と発振回路に利用される。動作電源電圧の範囲が広くて使いやすく、出力電流もパワフルだ。555タイマーICから、一定周期で0と1を出力する回路を作った。LEDとつないで光るかどうかを試したところ、LEDは点滅し、脈流を作ることができた。

続いて、送電コイルに磁場ができているのか、確かめた。回路の緑色の線と乾電池の−極を送信コイルにつなぎ、受信コイルキットを送電コイルの近くに置いてLEDが光るかどうかを調べる。その結果、LEDは点灯した。送電コイルにきちんと脈流が流れ、磁場も作れていた。

555 タイマーIC

実験3 の様子

研究のまとめ

今回の研究では、送電の効率化まではいかなかったが、送電回路を作ることができた。555タイマーICを利用して脈流を発生させ、電磁誘導を再現するための装置を作製できた。実験2のマイクロビットを使う方法では、周波数を細かく変えることができる。実験3の555タイマーICを使う方法は、省スペースで熱が少ない。

次回は具体的に電磁誘導の効率を高めるための条件、コイルの巻き数や材質、導線の太さなどを検証したい。ワイヤレス給電の効率化が達成できれば避難所だけでなく、自動車などでの活用も期待できる。

[審査員] 秋山 仁

24年1月の能登半島地震の被災体験から生じた、極めて意義深い研究である。スマホは持ったがケーブルを忘れる「充電難民」が続出したそうだ。ワイヤレスの給電器は市販されていない。そこで、ワイヤレス給電の再現と装置の製作に向け、研究を開始し、555タイマーICを用いて脈流を発生させることに成功している事実は評価に値する。また、電磁気学の基本的法則(アンペールの法則やファラデーの法則など)を踏まえて、多くの電子部品の発光ダイオード、各種抵抗、トランジスタ、コンデンサ、555タイマーICなどを使いこなし、実験を正確に行っている。 〝必要は発明の母〟を裏付ける研究で、STEM教育の典型です。佐村木君は本当に深く物理、特に電気について勉強していて驚嘆しました。 この研究が進めば、電気自動車への給電の効率化が進み、今後、更なる発展が望まれる。最後になりましたが、院生の甘利俊樹様の指導に敬意を表します。

金沢大学 自然科学研究科 生命理工学専攻修士1年 甘利俊樹

指導した生徒の佐村木さんは、昨年発生した能登半島地震を受けて、避難所における充電の不便な状況を解決できないかと考え、この研究を行うことにしました。自然災害が多い日本では、災害時に安全を確保するためのインフラとなるスマホなどへの効率的な給電技術が、今後ますます重要になると思います。今回の研究では、効率的な給電方法を調べるために、まずワイヤレス充電器の仕組みを調査し、実際にその製作を行いました。電子工学のかなり専門的な内容で、私はほとんど専門的な指導はできませんでしたが、彼自身が主体的に調査し、電子工作やプログラミングを組み合わせながら試行錯誤を重ね、最終的にワイヤレス充電器のほとんどの回路を作ることができました。正直、彼の探究心と専門的な知識には驚かされました。今後は、この装置を利用して効率的な給電方法を探る実験ができるので、これからの進展が非常に楽しみです。