2等賞

イモリの研究Ⅴ ~5年間の観察データから イモリの謎を読み解く~

![]()

伊藤 映人

- 静岡県静岡大学教育学部附属島田中学校 1年

伊藤 映人 -

第65回入賞作品

中学校の部

2等賞

研究の動機

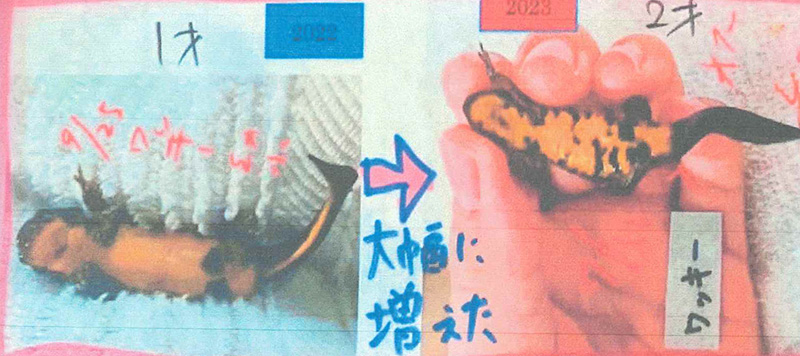

この研究の始まりは2020年5月、飼ってみたかったイモリをイモリ師匠から譲り受けたことがきっかけだった。次の日には卵が産まれ、イモリとともに過ごす日々は驚きと発見の連続だった。そのころ読んだ本には、陸に上がった子供のイモリがどこでどんな暮らしをしているかは、よくわかっていないと書かれていた。研究は今回5年目になるが、毎日エサを数えて与え、脱皮を気遣いながら水替えをし、室温や様子を記録し、事実に基づいた正確なデータを集め続けてきた。その蓄積したデータから、イモリの謎を解き明かしていきたい。

イモリは両生類なので、池や川のよどみ、水田など流れのない水域で産卵する。オタマジャクシと同じように孵化した幼生は水中で過ごす。やがて脚が生え、生後5〜6か月で外鰓が消えて幼体となって陸へ上がる。森林などで数年間暮らし、成体は水域へ戻ってくる。

24年の研究では、イモリ師匠に譲り受けた大の成体4匹「首ハート」(オス)、「コアラのマーチ」(オス)、「しまうま」(メス)、「かぶきやくしゃ」(メス)と、20年に大が産んだ卵から成長した中の成体3匹「ごくぶと」(メス)、「ハラマンダー」(メス)、「茶」(メス)、21年に大が産んだ卵から成長した小の成体4匹「キロのすけ」(オス)、「ワッキー」(オス)、「四つ星」(メス)、「みかん」(メス)、23年4月に祖母の家近くの枯れ葉の下で発見した野生イモリ1匹「発見イモリ」を飼育した。エサを食べた量、脱皮した回数や様子、体重、気温、飼育場所の室温、湿度、天気、産卵、その他成長の変化を観察し、記録した。

今回、追究したいのは、イモリの再生、模様、冬眠、産卵、孵化、生存率などについてだ。5年間の研究でわかった事実や調べたことを基にしながら、自分なりに考えたことをまとめる。

追究1〜4

追究1 イモリの体の再生を確認する

20年、21年と産卵、孵化を観察できたが、その後の2年はメスが卵を産まなかった。しかし24年は大中小すべてのメスが産卵し、孵化した幼生を観察することができた。大の合計産卵数は315個、中が223個、小が166個だった。そのうち孵化した数は大が196個、中が180個、小が118個で、全体の孵化率は71.3%だ。

孵化した幼生同士の共食いがあり、死んでしまったり、手足などを失ってしまったりする個体があった。成体のイモリは手足や臓器を失っても再生することができるが、幼体もできるのか。手足などを失った多くの幼生を1匹ずつ、水温27度以下に設定した中の水槽内に網で隔離して、確実にエサを与えながら観察した。

すると手足半分からは6 〜17日で再生、手足がない状態からは10 〜18日、尾は4日と6日で再生した。手足の再生速度に違いはなかった。失われた部分は同時に治っていく。尾の回復が早いのは外敵から逃げたり、泳いだり、最も必要な部分だからだと思う。中の成体「ごくぶと」も目と目の周りにけがをしていたため観察したが、1年かけて目の内部出血は治り、再生したといえる。

追究2 お腹の色と模様の変化を確認する

飼育しているすべての成体と、発見イモリのお腹の色を1か月ごとの体重測定の際、写真に撮って観察した。その結果、どのイモリもお腹の色は変わらない。野生出身の大や発見イモリは身を守るため攻撃的な赤、安全な環境で育った中と小のイモリは黄色やオレンジ色。お腹の黒い模様は不定期に増えたり減ったりするが、同じ世代で変化の傾向が似通う。世代が違えば同じ親から生まれた個体でも、同じ模様や変化の傾向にはなっていない。

追究3 24年度は冬眠があったのか

過去の観察からイモリが冬眠をする条件は「室温16度以下の日が12日間続き、冬眠後は10度以下が続く」ことで、冬眠中はほとんどエサを食べない状態になると考えていた。室温10度以下の日が8日しかなかった23年度は冬眠が観察できなかった。24年度は室温の条件もクリアし、冬眠中はほとんどエサを食べないという状態にも当てはまっていて、冬眠があったと判断した。しかしエサを食べない判断に関わる室温については、因果関係が曖昧なため、今後に明らかにしていきたい。

追究4 体重からわかること

研究を始めた当初も不定期にイモリの体重を量ってきた。22年8月からは毎月末に体重測定をしている。集まった体重の記録からわかったのは、冬眠や卵を作る栄養を蓄えるため、10〜11月にメスの体重が増えること。メスは産卵をすると卵の重さ分、体重が減ること。2〜3歳から体重増加が鈍くなり、成長が止まることなどだ。

1匹ずつ網で隔離し観察する

追究5〜8

追究5 オスとメスが出会って何日で産卵するか

23年は、産卵する年齢になったと思われた中の個体が卵を産まなかった。中はすべてメスで、オスと同居させていたら産卵したかもしれないと、この時思った。24年は中の水槽にオスのコアラのマーチを入れて様子を見た。残りの大小の水槽にはそれぞれオスとメスがいるため、そのままにした。コアラのマーチを入れてから15日間で、中のすべてのメスが産卵した。オスとメスが出会わないと卵が産まれないという予想が、裏づけられた。

追究6 卵の孵化率はどう変化するか

24年は4月下旬から6月下旬にかけて、大中小すべてのメスが繰り返し産卵した。イモリの産卵を邪魔しないように、毎日採卵するのではなく、1週間に1度、水替えのタイミングで水槽を動かして採卵して観察した。週ごとに集まった卵を世代ごとに分けて保管し、何日目にいくつ孵化したかを記録する。24年の卵の孵化率は全体で71.3%だが、大は62.2%、中は80.7%、小が71.1%の孵化率だった。大は中盤に向けて孵化率が上がったが、最後は0%に落ちた。中の孵化率は50 〜100%で、半数以上が孵化する完全な卵を多く産んだ。小は最初と最後は50%以下の孵化率だったが、中盤に高い孵化率の時期があった。20 〜21年と比べ24年の大の孵化率は最低で、年齢が高くなって卵を産む力が衰えた可能性がある。

全体的には産卵時期中盤の卵の孵化率が高かった。

追究7 幼生の生存率はどう変化するか

幼生の生存率は、「その日生きていた幼生の数」÷「いままで孵化してきた累計総数」で求める。中が生まれた20年の生存率は産卵が始まって28日目に約46%の生存率となり、55日目で約9%、24年8月現在生存率は約1%だ。小が生まれた21年は55日目で約19%、24年8月現在約3%だった。比べて24年の55日目は約55%と最も高かった。24年8月現在の数字も約16%だ。いままでの経験から、エサや共食いの問題に重点的に対策できたからだと考えられる。

追究8 幼生イモリの大量死の原因

24年は過去と比べて高い幼生の生存率を記録しているが、それでも7月17〜24日に24匹、8月6〜8日に58匹の幼生が死んでいる。その原因を検証してみた。

どちらもエサのブラインシュリンプ交換のタイミングだったため、卵にまぶしてある鉄粉が飼育ケースの中に混入した可能性がある。また、やはりブラインシュリンプのせいで水槽の塩分濃度が上がった可能性もあった。エサの過剰摂取の可能性もある。死んだ幼生の多くは、お腹がピンク色(おそらく未消化のブラインシュリンプ)で、破れているものが多かった。過剰摂取で水疱ができたことで命を落としたとも考えられた。

研究の感想

23年までの自分の定義、お腹の模様の変化は親から遺伝するなどに疑問が生じ、同じ親から生まれても世代によって模様の傾向は異なると、今回は全く違う結論を導き出した。自分の予想に対し、時に批判的に考察することが重要だと、この研究を通して学べた。

[審査員] 友国 雅章

大量のイモリ(正式にはアカハライモリ)を5年間飼育し、その間に様々なデータを採った。そのデータと今年の記録から、イモリの再生、腹部の模様の変化、冬眠はするか、卵の孵化率などを分析した。さらに過去の分析結果を再検討したものもある。その結果、手足より尾の方がより速く再生すること、手足の再生では部位による違いがなく、どの部位でも同じ速さで再生すること、腹部の色は変わらないが、黒い模様は条件によって不定期に変化すること、長期間餌を食べない状態を冬眠と判断したが、どのような条件で餌を食べなくなるのかはよくわからなかったこと、成体の年齢により、産んだ卵の孵化率に違いがあること、などの興味深い事実が明らかになった。 観察と実験を通じて、幼生も成体もきちんと個体識別がなされているので、得られたデータの信頼性は高い。伊藤君は論文中では触れていないが、環境の変化に敏感なアカハライモリを、これほど多数5年間も飼い続けた高い飼育技術も評価したい。少し残念なのは、まとめ方がやや散漫なことである。もう少しテーマを絞って書いた方が良かったと思われる。

伊藤 愛

イモリを飼育して6年目。小学生から飼育・研究を続け、疑問を科学的に解決するために、気温・湿度・餌の食べ具合・体重・模様・脱皮・産卵等、毎日測定・観察して5年間の記録が集まりました。今年は、1年ごとに結論付けていた過去の自論を否定的に捉え、5年間のデータを俯瞰して分析しました。その追究姿勢に、曖昧にせず真実を明らかにしたい中学生らしい逞しさを感じました。自動温湿計を導入して温度管理を徹底し、餌による死因を突き止め、真夏の幼生の命を守りました。また、共食いにより死んでしまう幼生を減らそうと隔離して給餌し、再生のプロセスを解明し、史上最多23匹の幼体上陸まで命を繫ぎました。実験対象でなく、研究パートナーとして命を大切にする映人だから解き明かせた謎がたくさんあります。 今後も冬眠・産卵のメカニズムや模様経過等、何年も研究を重ねたからこそ明らかになる事実に真摯に向き合い、柔軟な発想で追究を続けてほしいと期待します。