1等賞

ストロー飛行機を科学する 2ndシーズン よく飛ぶストロー飛行機を作ろう!調べよう! 9年目 The Final

![]()

池田 蒼空さん・池田 澪央さん

- 山形県酒田市立鳥海八幡中学校 3年

池田 蒼空さん・池田 澪央さん -

第65回入賞作品

中学校の部

1等賞

研究の動機と前回まで

小学1年生の時、ストローの両側にリング状の羽を付けただけのストロー飛行機がよく飛んでいることに興味を持ち、この研究を始めた。より遠くへ飛ぶ飛行機を作ることを目標に研究を始め、今回で9年目となった。

ストロー飛行機とは、ストローの前後にリング状の羽を持った飛行機だ。画用紙やプラスチックで作った前羽(円周150mm・幅20mm・厚さ0.2mm)と後羽(円周250mm・幅20mm・厚さ0.2mm)を、ストロー3本(それぞれ長さ220mm・外径7mm・内径6mm)で等間隔に接続する。

前回までの研究でわかっていることは、次のとおり。

・ストロー3本を使用し、ストローを羽の外側に取り付けた飛行機がよく飛ぶ。

・羽の素材は画用紙、プラスチックがよく飛ぶ。

・発射角度0〜30度がよく飛び、15度が最も飛ぶ。

・発射速度(推進力)が大きいほどよく飛ぶ。

・発射速度65km/時で飛ばした場合の落下時間は約3.3秒で、羽の素材が違っても変わらない。

・ストロー飛行機は推進力を得て揚力が働く。

・揚力が大きすぎると上昇し、飛距離が伸びない。

・揚力による過度な上昇を抑え、なるべく水平に飛ばすと飛距離が伸びる。

・羽の素材が画用紙の機体は、前後の重心が中心から後ろ13.5mmの位置にある。他の素材の機体も、重心が同じ中心から−13.5mmに調整するとよく飛ぶ。

前回は画用紙、硬質塩化ビニール(以下、硬質塩ビと記載)、ポリプロピレン(以下、PPと記載)、ポリエチレンテレフタラート(以下、PETと記載)で羽を作り、前後の重心を−13.5mmに調整し、揚力を抑えて飛ばした。その結果、8年目の実験でようやく画用紙以外の羽で作った飛行機を、画用紙より飛ばすことに成功した。

上下の重心を下げた飛行実験

前回の飛行実験では機体の前後の重心を調整しただけで、左右の重心や上下の重心は変えなかった。例えば、上下の重心を機体の上下の中心線より下に調整できれば、より安定して飛距離が伸びるのではないか。今回は、ストロー飛行機の上下の重心に着目し、より安定して遠くへ飛ぶ機体づくりに取り組んだ。

上下の重心を求める

重心はその点を境に、前後、または左右、または上下の質量が同じとなってつり合う点のこと。前後の重心は今回も中心から−13.5mmになるようにし、画用紙以外の素材を使って機体を作る時は、前方にビニールテープの重りを取りつけ調整する。

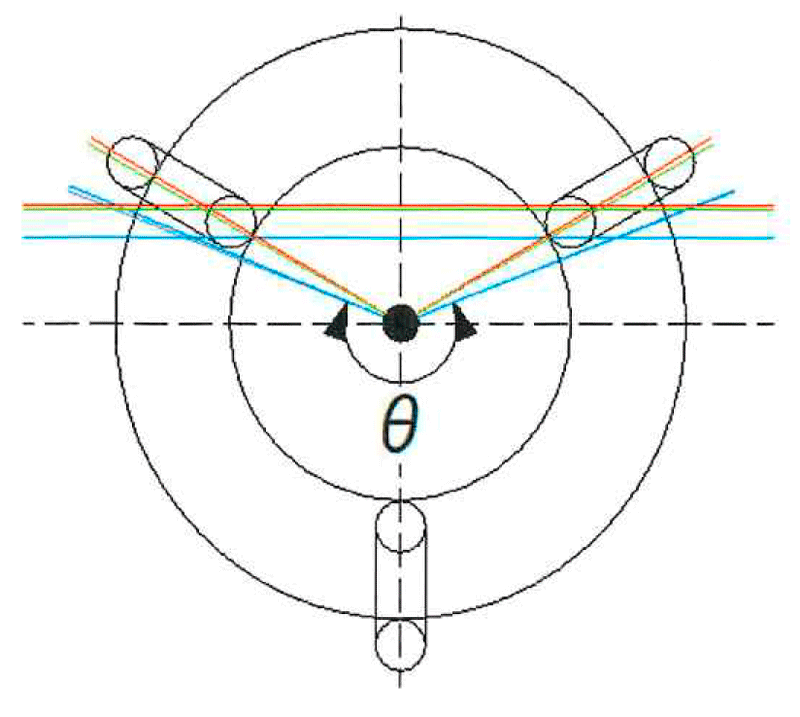

上下の重心線は、機体上部にストローが2本、下部にストローが1本ある影響で、機体を前から見た時、羽の円の中心より上に位置する。使用する羽の素材により羽の質量が変るので、上下の重心の位置もそれぞれ変わってくる。羽の素材ごとに重心の位置を計算で求め、考察する必要があった。

試みに、前回の実験で計測したPP厚さ0.5mmの機体の質量データを基に、上下の重心の位置を求めてみた。ストロー補強用のビニールテープとストロー固定用のクラフトテープ、重りの質量はストローの質量に含めて考える。

計測したPP厚さ0.5mm飛行機全体の質量は8.21gだから、重心下の質量は半量の4.11gとなる。計測したストロー全体の質量4.23gを3で割り、ストロー1本の質量を求めると1.41gとなる。4.11gから1.41g引くと重心下の羽の質量2.70gが求められた。前羽の長さは10mmの重ねしろを含め160mm、後羽の長さは10mmの重ねしろを含め260mmで、全羽では420mm。計測した全羽の質量は3.98gだから、羽1g当たりの羽の長さは420mm÷3.98g=105.53mmとなった。これを基に先ほど求めた重心下の羽の質量2.70gを長さに変換すると105.53mm×2.70g=284.93mmだ。前後の重ねしろ10mm×2=20mmを引いて264.93mm、重心下の羽の長さは264.93mmと求められた。

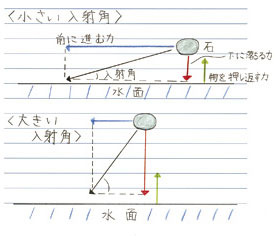

ここで、上下の重心の位置を円中心からの角度θで求めてみる。まず、(重ねしろを含まない前羽150mm+重ねしろを含まない後羽250m) ÷ 360 × θ =264.93mm という式が成り立つ。400÷360=1.11だから、1.11×θ=264.93mmとなる。θ=264.93÷1.11となり、角度θは238度と求められた。ただし、θ≦240で結果が成立するものとする。

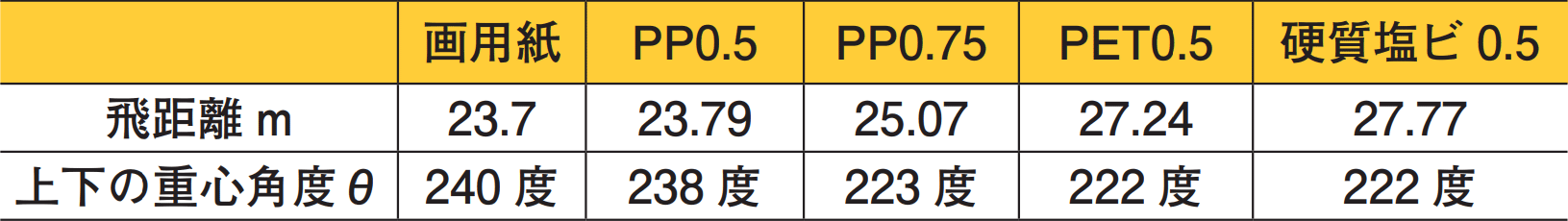

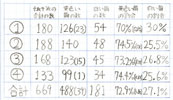

前回の飛距離と実験 1 で求めた各素材の重心角度

実験1

考察1で求めた重心角度θが正しいかどうかを検証してみた。前羽、後羽それぞれに求めた重心角度θの印をつけ、ストロー飛行機を組み立てる。重心角度の位置で飛行機を上下に切断し、切断した上の質量と下の質量を比較した。PET厚さ0.5mmと、硬質塩ビ0.5mmの2機で検証したが、上下の質量差は0.03g、0.00gで、角度θは正しく求められていると証明できた。

考察1と同じ計算方法で羽の素材ごとに重心角度θを求め、前回の実験の飛距離と比較したのが上の表だ。上下の重心が最も低い硬質塩ビが最も飛び、重心が最も高かった画用紙が最も飛んでいなかった。すべての機体で上下の重心が羽の中心より上にあるため、飛行時に機体が安定しないと予想できる。重心を羽の中心より下の位置に調整することで、安定した機体構造になると考えた。

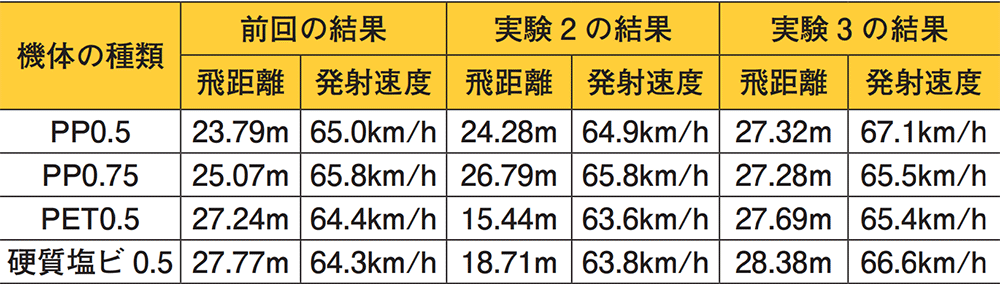

実験2

上下の重心を調整した機体を製作して飛行実験を行った。作った機体はPP厚さ0.5mm、PP厚さ0.75mm、PET厚さ0.5mm、硬質塩ビ厚さ0.5mmの羽を使った4機体だ。下のストローだけに重り用のビニールテープを取りつけ、上下の重心を下に調整した。

前回と比較するため、前回と同じ発射台2号機、発射高さ1.4m、発射角度0度の条件で実験する。1機体30回の飛行を記録し、飛距離と発射速度の平均を求め、その機体の実験結果とする。発射速度はスピードガンで計測、飛行軌道は動画撮影し、スロー再生して機体ごとの軌道図を作る。実験は無風環境の体育館で行った。

飛距離が延びると予想していたが、実験2では予想どおりの結果とならなかった。すべての機体で発射直後に急激に下降する軌道となり、安定しているとはいえなかった。PP厚さ0.5mmとPP厚さ0.75mmの機体の飛距離は延びたが、前回のPET厚さ0.5mmや硬質塩ビの飛距離には届かなかった。

ジャイロ効果を利用した飛行実験

実験2の飛行実験中、本来なら重りのついたストローを下にして発射台にセットするところを、斜め上にセットして発射するという間違いがあった。実験2のデータとしては無効にしたが、その際の軌道が真っすぐで飛距離も延びたため、改めて実験3を行うことにした。

実験3

実験2と同じ上下の重心を調整した4機体を重りのついたストローが斜め上にくるように発射台にセットし、残りは実験2と全く同じ条件、方法でそれぞれの飛行能力を確かめた。その結果、すべての機体の飛距離が延びて、過去最高の結果となった。すべての機体は発射直後の下降が少なく、20m付近まで水平な軌道となった。すべての機体が発射してから下降するまで、ゆっくり回転しながら飛んだ(約3回転/3.3秒)。物体が自転運動をすると姿勢が乱されにくくなる効果が生まれる。この現象をジャイロ効果というが、偶発的なジャイロ効果の影響で最高飛距離を記録する面白い結果となった。

[審査員] 木部 剛

小学校から始めた9年目の研究です。常に飛距離を延ばすことを目標に、理論的かつ実験的に研究を進めてきました。これまでに、機体はストローが3本で羽の外側に位置、羽の素材は画用紙とプラスチック、発射角度は15度、発射速度が大きい、揚力による過度な上昇を抑える、さらには前後の重心を中心から後ろの位置に調整することなどで飛距離を延ばしてきました。

今年度は機体上下の重心に着目し、理論的に導いた構造を検証し実験を進めましたが、重心を調整することでかえって飛距離が短くなったものがあり、思うような結果とはなりませんでした。このとき、偶発的に発射台へのセット向きを間違えた機体が遠くまで飛んだことから、この出来事を考察し、さらなる実験を行うことによりすべての機体で最長飛距離を記録するに至りました。常に疑問をもち、それを理論や実験で検証していく真摯な姿勢が最終的に最長の飛距離をもたらすことに繫がったのだと思います。

池田 友和・佑子

【もっと遠くへ】この一心で9年間実験に取り組んできました。研究を始めた9年前には3m程しか飛ばなかった機体が9年という時間と実験を経て20mを余裕で超える結果が出るようになりました。小1だった彼らが中3になり我が子の成長と共に徐々に延びた飛距離に嬉しさを覚えます。『なぜこの機体が飛ぶの?』という2人の疑問に家族で向き合った9年間。予想を立てて実験を行いデータから検証する、をひたすら繰り返してきました。時には予想通りの結果にならない事も多く、挫折を経験し悔し涙を流した事もありました。親のサポートだけではどうにもならず三沢航空科学館の指導員の方から専門的なご指導を頂けた事、沢山のご縁に恵まれ研究を続けられた事に改めて感謝申し上げます。彼らと一緒に見た二十数メートル先の景色を私たちは一生忘れる事はないでしょう。何よりも彼らが諦めず9年間という長期間にわたり1つのテーマについて追究し研究を続けられた事を誇りに思います。