文部科学大臣賞

キバネツノトンボの研究 5th season ―生態・生活環の総括と種間比較―

![]()

内山 旬人

- 茨城県小美玉市立小川南中学校 3年

内山 旬人 -

第65回入賞作品

中学校の部

文部科学大臣賞

研究のきっかけと目的

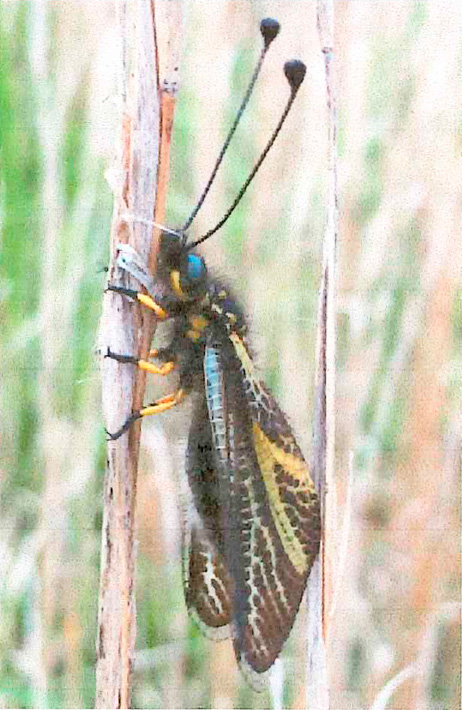

キバネツノトンボは、アミメカゲロウ目ウスバカゲロウ科ツノトンボ亜科の昆虫だ。全国16都道府県でレッドリスト(絶滅危惧種)に記載されている。小美玉市には限られてはいるが、豊かに生息している場所がある。

キバネツノトンボと出会ったのは、小学3年生で入会した『小美玉生物の会』の活動中のこと。2020年春の定例調査会で繭探しを行い、その時、この昆虫の基礎的な生態や生活史がほとんど明らかでないことを知った。ならば自分で生態を解明しようと考え、2020年度から研究を始めた。24年の今年度は研究5年目となる。

過去の研究ではキバネツノトンボの「成虫の生態について」「羽化について」「幼虫期について」の順に調査を重ね、知られていなかった多くの生態や生活環の特徴、特性を明らかにしてきた。今年度の研究目的は調べてきたその生態をより明確にし、総括すること。そのためにまず、過去の研究で発見したキバネツノトンボの生態情報を、実験やフィールドワークで再確認した。さらに他のツノトンボ亜科の昆虫も観察対象として種間比較をし、亜科共通、またはキバネツノトンボだけに見られる特徴、特性を探してみた。

キバネツノトンボという昆虫

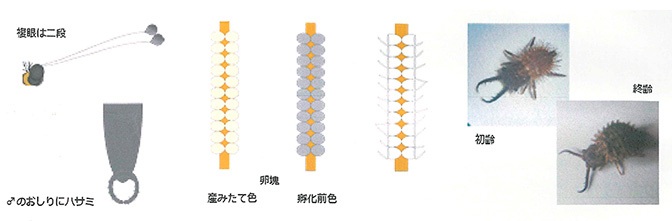

キバネツノトンボはトンボの仲間ではなく、ウスバカゲロウ(アリジゴク)の仲間だ。不完全変態のトンボやカゲロウと違い、蛹を経て完全変態で成虫になる。肉食で飛行中に他の飛行中の小昆虫を捕食する。

モダンな翅の色や柄から「美麗種」と称される。全身が鮮やかな黄色と黒のツートンカラーで、前翅はほぼ透明なのに、後翅は黄色と黒の独特な図柄の模様で透けていない。胴は頭から腹まで真っ黒な毛に覆われ、オスのおしりの先にはさみ状の突起がある。

幼虫はアリジゴクに似ているが、丸いシルエットで黒っぽい。はさみ状の大あごを持ち、体の背面は突起や毛で覆われる。表面に枯れ草などを織り込んだ球形の繭を作って蛹になる。蛹はファレート成虫(羽化前の動ける蛹)の状態で繭に穴を開け、羽化に至ると考えられる。

① 生態や生活環の再確認

実験1〜2

キバネツノトンボの成虫は、日中の日が高い時間帯にしか飛翔活動をしない。夕方から翌朝にかけては一切飛翔せず、止まった草本や小枝などに留まって、触ってもほぼ動かない。キバネツノトンボがこのように極端な夜間休止をすることは、研究初年度から気づいていたが、実験1〜2でより明確にした。

実験1では夜間休止している成虫の翅をつかんで捕獲し、その場で放り投げて反応を見た。研究初年度から今年度まで年に2〜3回、いずれも20時以降の真っ暗な時間帯にこの実験を行った。投げ方は「ほぼ垂直に落とすだけ」「1mほど離れた場所へ放る」のふた通り、各回とも何度か繰り返した。

その結果、手を離せばそのまま直下に落下する。放り投げれば小石を投げるのと同じように、重力のまま放物線を描いてポトンと落下する。落ちた直後の成虫は、翅を開いたり何かをつかもうとしたりすることはあるが、少し落ち着くともう動かない。結果はすべて同じで、およそ翅を持った虫とは思えなかった。

実験2は初年度から今年度まで年1回、成虫生息シーズンに生息地内で行ったライトトラップ調査だ。ライトトラップは白い布を布団干しなどにかけて固定し、蛍光灯ライトを当てて夜行性の昆虫を集めるもの。20年6月15日、21年6月5日、22年5月14日、23年5月4日、24年4月28日の19〜23時ごろまで、ポイントAやMにトラップを設置して、実験を行った。

5回ともライトトラップには多くの昆虫が集まったが、キバネツノトンボがいたことは一度もなかった。あの極端な夜間休止を考えると、寄ってくるはずがないと思っていたが、予想通りだった。

オオツノトンボやツノトンボも活動休止状態の時はあまり敏感に反応しないが、つかんで投げれば飛んで逃げる。夜にまったく動かないキバネツノトンボは、基本的に夜は外敵が多い草原には留まらず、周囲の高い樹上に避難し、強い力でつかまっていると考えられる。再び日光が当たり飛べる条件になるまで、雨に濡れても風に揺れても攻撃されても決して動かないことで、外敵から逃れる習性があるといえる。

実験3

キバネツノトンボの卵塊から孵化させた幼虫を飼育ケースで育てる実験的飼育は、初年度の研究から始めた。昨年度の飼育で初めて3匹が繭を作って蛹化したが、羽化には至らなかった。それでも羽化を成功させる要因として、日照と湿り気が不可欠だという仮説が得られた。今年度も実験3として幼虫を飼育し、羽化前の時期に終齢幼虫となった個体を羽化用セットの飼育ケースへ移し、営繭・蛹化から羽化の経過を観察した。

過去の研究から繭の期間は3週間から1か月前後、羽化シーズンは早くて4月中旬ごろだと推察できる。営繭が近い終齢幼虫を羽化用飼育ケースへ移す日を、24年3月3日と決めた。日照を考え、飼育ケースは悪天候時以外は屋外で管理した。可能な時は蓋の網戸も外し、日光を当てた。水没しない程度の雨ならそのまま濡らし、好天が続く時は霧吹きで補水して乾燥しすぎないようにした。

4月2日、飼育ケースにひとつ、繭と思われるものを見つけた。しかし羽化の兆候がないまま羽化時期終盤を迎え、なかばあきらめてしまった。5月3日にケースごと生育地に移し、蓋も外した。そのまま5月6日までは毎日観察し、変化がないため5月9日にケースを回収した。回収して確認作業をしたところ、繭だと思っていたものは水苔などの丸い塊だった。改めて調べると、脱出孔のある本物の繭が見つかった。繭に羽化の時につく羽化殻はついていない。繭のなかには幼虫から蛹になった際の脱皮殻だけがあり、羽化殻はなかったが、生息地に移してから羽化して成虫が飛び去ったとも推察できた。羽化のための環境には日光と湿気が必要だという仮説を、裏付けることができたと思う。

屋外に置いた羽化用セット、羽化時に上るための立ち枯れを何本か挿す

実験4〜5

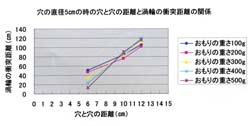

キバネツノトンボの幼虫は、地面に巣を作らず周囲にまぎれて潜む、待ち伏せ型の狩りをする。これまでの実験的飼育で、体のサイズに合った窪みに体を埋めるように潜む様子が観察できた。そのまま体の上を通る獲物をひたすら待ち、通った瞬間にあごで挟んで捕獲する。しかし獲物が幼虫の前方から近づいた場合、反応することはほぼない。後方から近づき上を通った場合には、ジャストタイミングで獲物を捕まえる様子が観察できた。

これを検証するため、実験4では飼育ケースに規則的な窪み模様がついたキッチンペーパーを敷き、20匹の初齢幼虫を飼育した。24年8月7日から3週間観察したが、キッチンペーパーの裏にまわってしまった4〜5匹を除き、常に約8割の個体が窪みに体を沈めていた。

実験5では24年8月31日、大きさなどの条件がほぼ同じ初齢幼虫10匹を選び、前からと後ろから給餌した。ピンセットでつまんだ餌を1個体ごとに前後各5回、背面をなでるようにして与え、食いつきを観察する。この実験中に餌の捕獲に成功したのは10匹中7匹、すべて後方からの給餌に対する反応だった。

この捕獲の傾向から、幼虫が獲物を感知する主要な感覚器は、背中であると考えられる。背中で獲物の動きを感じて初めて、ぴったりのタイミングで仕留めることができる。幼虫の背中には突起があり硬い毛に覆われているが、そのものが感覚器(感覚毛)である可能性もある。

② 種間比較のための観察と調査

フィールドワークと実験的飼育からの調査

研究初年度から、キバネツノトンボの仲間であるオオツノトンボとツノトンボにも興味を持っていた。観察フィールドに3種とも生息しているポイントがあるため、機会があれば観察して記録を残してきた。初年度は成虫の生息している環境や出現時期を記録し、3年目の22年にはそれぞれの卵塊の見分けがつくようになり、4年目の23年は産卵場所の条件も把握していた。

蓄積した情報からオオツノトンボとツノトンボの生活史を予想できたことから、今年度はその予想に基づいた観察をし、卵塊の状況や初齢幼虫の形態・行動など、多くのことを確認できた。2種の成虫は夜行性(または薄暮性)とされ、成虫については限られた時間帯しか観察できなかったが、雌雄差など形態の特徴は再確認できた。

また、昨年度からオオツノトンボとツノトンボの卵塊も採集し、孵化した幼虫の実験飼育を始めた。羽化まで育てきれていないが幼虫は順調に育ち、初齢から終齢(1〜3齢)まで行動を観察しつつ、形態を記録した。

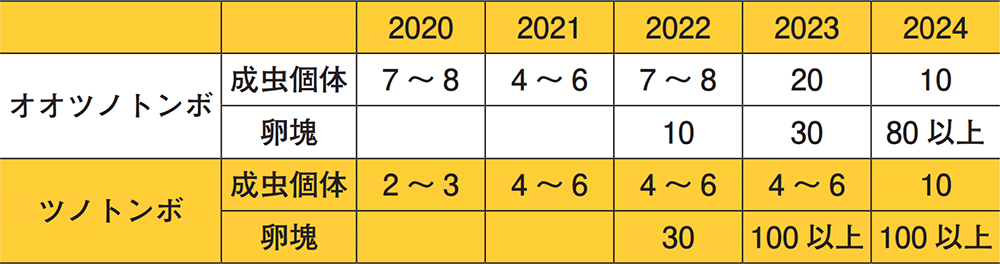

フィールドでのオオツノトンボとツノトンボの発見数(概算)

文献やX(旧Twitter)を利用した情報収集

オオツノトンボやツノトンボも、その生態や生活史、または形態が詳しく掲載された文献は少ない。分布については『日本昆虫目録』(日本昆虫学会)などを参考にした。

分布の傾向は、X(旧Twitter)のポストからも明らかにした。ツノトンボ亜科の昆虫は珍しいらしく、画像付きで「もしかして新種?」などというポストが少なからず見つかる。その目撃情報を集めるだけで、生息域が推定できた。気になるポストには質問するなどし、発見した地区名や状況まで教えていただいた。

以上の観察や調査から明らかにしたのが、次の特徴だ。

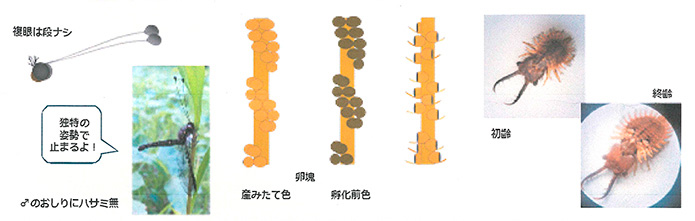

オオツノトンボ

成虫

活動時期は5〜7月ごろ、ほぼ毎年5月下旬に初個体を確認している。肉食で、おもにガの仲間を食べるのではないかと検証中。生活環境は林縁、林のすぐ外の草地で見つけることが多いが、林内側に多い可能性もある。

体長は31〜40mm、個体差はあるがメスのほうが少し大きく、羽化直後でなければ太い。複眼は段差がなくツルッと丸い。翅は基本的に透明、全体的にはモノクロのような色。オスは黒っぽく体下面にワックス質の白い縦ラインがある。メスはオスより灰色がかっている。

卵

産卵は6〜7月ごろ、卵期間は1か月前後。産卵場所は林縁のおもに林内側。光が差す程度の林内から林外の草地(林からおよそ3m以内)にかけての範囲。産卵材は樹木下側の日陰で枯れた小枝の細い部分を最も好み、まれに草。地上0.3〜2m程度。

卵塊の長さは40〜50mmが平均的。卵塊は2列だが直線ではなく螺旋状に産みつける。垂直ではない角度のある枝や茎でも産む。産卵当初は山吹色に近い黄褐色だが、他種と違って翌日にすぐ焦げ茶色になる。また、他種と違って卵の殻の色が表裏で異なり、内側面が黒褐色。

幼虫と蛹

幼虫の期間は3齢まで。多くは2年(早ければ1年)で成長。肉食で営巣せず、周囲にまぎれて待ち伏せ型の狩りをする。生活環境は林縁、おもにリター(地面に堆積した葉や枝)の中だと思われる。

繭を作るのは4月下旬から5月上旬ごろ、繭の期間は約1か月間。繭の直径は約10〜12mm、外側にリターの枯れ葉のかけらを織り込む。

その他の特徴

おそらくいわゆる北方系(寒い時代に北から日本に移動してきた昆虫)で、山地性の性質と思われる。本州、四国、九州に分布するとされ、北海道には記録がないようだ。三重、滋賀、大阪でレッドリストに載っている。Xでは東北や関東の山沿い、甲信地方周辺の目撃情報が多い。近畿、中国、四国、九州での目撃場所は、いずれも山地のようだ。周囲が森の道路にある街灯など、光に寄ってきた個体が見つかりやすい。観察活動でもライトトラップで見ることがあり、走光性が強い印象だ。

夕方、林縁の草原や草地で草に止まり、独特の姿勢で全く動かずじっとしている個体を見ることも多い。触れるまで動かない個体がほとんどで、捕まえると独特のにおいがする。外敵に対する防御のために発するにおいだと推察される。数回、午後に羽化直後の個体を見つけたことがある。羽化直後のキバネツノトンボの足元でも繭が見つかるが、この時もその足元に繭を見つけた。オオツノトンボは夜行性と考えられ、活動時間までに羽化後の翅を乾かして固めていたのだと思う。

独特の姿勢

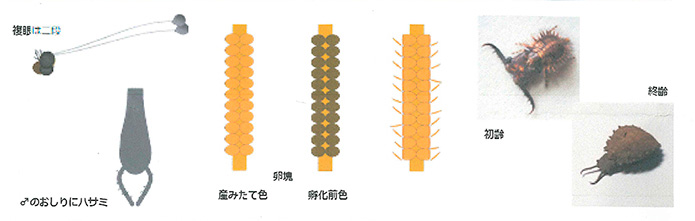

ツノトンボ

成虫

活動時期は6〜9月ごろ、ほぼ毎年6月下旬から7月上旬に初個体を確認。肉食で、おもにハエやカを食べると予想し検証中。生活環境は林縁の草地、灌木草原、池や川、湖などの近くに多い。海の近くにも多いと聞く。

体長は30〜38mm、個体差はあるがメスのほうが少し大きく、羽化直後でなければ太い。複眼は段差があり2段。翅は基本的に透明、体上面の背に黄色い縦ラインがある。オスは尾端にはさみ状の突起がある。

卵

産卵は7〜9月ごろ、卵期間は1か月前後。産卵場所は林縁の草地側、林縁から10mあたりが多い。草地内の低木から1〜2mあたりも好む。産卵材は草地内の草本の上部。周囲から飛び出した背丈の草が好き。地上0.5〜1mあたり。

卵塊の長さは40〜45mmが平均的。卵塊は2列で直線的に産みつける。垂直が好きだが、少し角度のある茎でも産む。産卵当初は山吹色に近い黄褐色だが、だんだん焦げ茶色になり、孵化直前は白っぽくなる。ほんの短い期間、中の幼虫の形が透けて見える。

幼虫と蛹

幼虫の期間は3齢まで。多くは2年(早ければ1年)で成長。肉食で営巣せず、周囲にまぎれて待ち伏せ型の狩りをする。生活環境は林縁、おもに林に近い草地内の地面だと思われる。草の根に近い窪みなど。

繭を作るのは5月下旬から6月上旬ごろ、繭の期間は約1か月間。繭を見つけたことはないが、キバネツノトンボと似たものと考えられる。

その他の特徴

おそらくいわゆる南方系(暖かい時代に南から日本に移動してきた昆虫)で、平地性の性質と思われる。本州、四国、九州、佐渡島、伊豆諸島や大隅諸島の一部に分布するとされ、北海道には記録がない。宮城県、山形県、千葉県でレッドリストに載っている。Xでは関東以南の海沿い、平野部や島での目撃情報が多く、最北は宮城県だった。霞ヶ浦沿岸(茨城県)の低木緑地にも生息しており、水場の近くを好む印象だ。走光性が強くライトトラップにもくる。

午後から夕方、林に近い草地で見かける。大抵は止まっているが、1mまで近寄ると飛んで逃げる個体が多い。捕まえると独特のにおいがする。外敵に対する防御のために発するにおいだと推察される。目撃情報から夜行性に近い薄暮性と考えられ、本来の活動時間にはかなり活発に飛び交うとも聞く。

キバネツノトンボ

成虫

活動時期は4〜6月ごろ、ほぼ毎年4月中旬に初個体を確認。肉食で、飛行中に他の飛行中の小昆虫(甲虫、羽虫など何でも)を捕食する。生活環境は周囲に林がある草地、灌木草原、池や川の近く、湿気のある地面を好む。

体長は22〜25mm、個体差はあるがメスのほうが少し大きい。複眼は段差があり2段。前翅は透明、後翅は黒と黄色の鮮やかな柄模様で不透明。オスは尾端にはさみ状の突起がある。

卵

産卵は5〜6月ごろ、卵期間は1か月弱。産卵場所に林は必要だが、林縁分から離れた草地の中央部。よく日が当たる場所。産卵材は草地内の草本の上部。草が混んで生えていない場所を好む。地上0.5〜1mあたり。

卵塊の長さは40〜45mmが平均的。卵塊は2列で直線的に産みつける。絶対ではないが、地面に対し垂直な草を強く好む。産卵当初は白いクリーム色だが、だんだん黒っぽくなり、孵化直前は白っぽくなる。ほんの短い期間、中の幼虫の形が透けて見える。

幼虫と蛹

幼虫の期間は3齢まで。多くは2年(早ければ1年)で成長。肉食で営巣せず、周囲にまぎれて待ち伏せ型の狩りをする。生活環境は、おもに林縁から離れた草地内の地面だと思われる。草の根に近い窪みなど。

繭を作るのは3月下旬から4月上旬ごろ、繭の期間は約1か月間。繭の直径は10〜12mm。外側に枯れ葉のかけらや苔を織り込む。

その他の特徴

おそらくどちらかといえば北方系で、山地性の性質と思われる。国内では本州のみに分布していると考えられる。甲信地方のほか、中国山地にも生息地が点在する。海近くには生息地が少ないが、近年生息域を沿岸方面平野部に広げながら増やしている印象だ。外来種の植物メリケンカルカヤを非常に好むため、メリケンカルカヤの分布とともに生息地を拡大させているのではないか。

晴れた日中の日の高い時間帯のみ活発に飛び交う。休止時には徹底して動かず、歩行能力はほぼない。捕まえると独特のにおいが少しする。昼行性で飛翔能力は高い。

種間比較の考察

3種の成虫は出現時期が1か月ずつずれている。活動時間帯も夜行性、薄暮性、昼行性に分かれていると考えられる。3種とも肉食で、餌も似ている可能性が高い。幼虫はさらに形態も生態もよく似ている。好む産卵環境は微妙に違うが「水場が近い」「林縁」「開けた草地」など、大きく見れば実は共通している。3種に共通するところが多いため、競合を避けているようにも感じられた。

[審査員] 田中 史人

キバネツノトンボは全国的に非常に珍しい昆虫で、16以上の都道府県で絶滅危惧種に指定されています。一方で、キバネツノトンボは全国的にこれまで基礎的な生態や生活の様子がほとんど明らかになっていません。小学5年生から継続して研究を行っている内山君は、自ら調査を行い研究を進め今まで分からなかった部分について明らかにしています。研究成果を読んでいると、自ら課題を見つけ研究計画をていねいにたてることで、楽しみながら研究を進めている様子がうかがえます。基本的な情報が少なかったため、調査の段階では、SNSやX等も活用し全国からのデータ収集、整理も行いました。卵から幼虫、蛹、成虫と変化していく過程も、とてもていねいに観察しその様子を分かりやすく記録しています。フィールドにも積極的に足を運び観察していることで、キバネツノトンボに対しての熱い思いが伝わってきます。今後はキバネツノトンボだけでなく、オオツノトンボやツノトンボなどこれまで研究が行われていなかった種類についてもさらに研究を進め、新たな研究の扉を開くことに期待します。

内山 えりか

本研究がほぼ何も分からないところからスタートしたことは、過去の研究履歴にも詳述のとおりです。たくさんの幸運とお力添えに恵まれ、新発見に満ちた5年間で、この昆虫の生態や生活環全体を総括として報告するまでに至ることができました。

素人ながらサポートするにあたり、なるべく子ども扱いの線引きで思考や行動を制限してしまうことなく、また逆に分不相応な難しい知識や技能等を求めることなく、大人の頭の固さを排し、且つ大人ならではの情報収集、交流・交渉、言語化などで応援できればと考えてきました。研究の継続および進展、また子どもの伸長のために、何をどの程度すべきか判断や匙加減に悩みつつ、微力ながら背を押してきたつもりです。

研究の成果やその歩みの中での子どもの成長は本当に嬉しく、彼と数多の喜びの瞬間を共にすることができて、とても幸せな研究活動でした。改めまして、ご協力くださった全ての皆さまに心より感謝申し上げます。