文部科学大臣賞

カブちゃんと僕の成長記録⑤ ~フンの秘密に迫る~

![]()

矢野 翔大

- 京都府京都市立西院小学校 4年

矢野 翔大 -

第65回入賞作品

小学校の部

文部科学大臣賞

研究のきっかけ

3歳になる直前まで虫を触ることができなかったが、イベントからオスメス2ペアのカブトムシを持ち帰ったことがきっかけで、カブトムシを飼育する楽しさと魅力を知った。カブトムシの研究を始めたのは2020年、今年度は5年目の節目となった。3歳から育て続けたカブトムシも24年秋には、10世目が誕生した。 カブトムシは幼虫期に、大量のフンをする。多い年はフンの総数が27万個近くにもなり、両親はフンの処理に悩まされていた。そんな両親の悩みを解決したいと思い、「カブちゃんのためになるもの」「僕のためになるもの」「人のためになるもの」の3つの目標を掲げ、フンを何かの役に立てられないか、研究や実験を始めた。

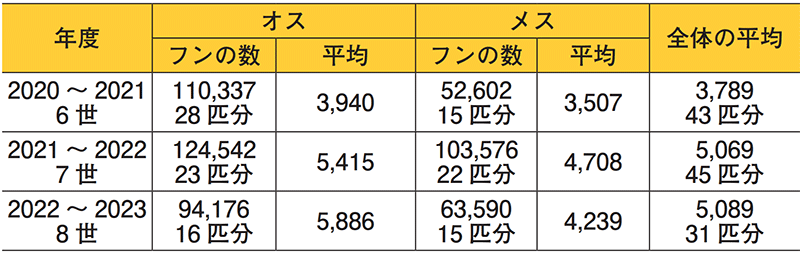

過去の研究で数えて記録したフンの数 数=個

各年度の幼虫の数は個別飼育で成虫になった数

過去の研究

1年目の研究の目標は「カブちゃんのためになるもの」で、カブトムシの幼虫のフンを食べてくれる生き物を飼育した。2年目の目標は「ぼくのためになるもの」で、カブトムシの幼虫のフンで「炭」や「着火剤」などを作ってみた。3〜4年目の目標は「人のためになるもの」で、「線香」などを作った。フンの無菌化に成功し、「フン茶」「うっそば」(フンを練り込んだうどん)「素揚げ」など食品も作った。プロに協力していただいて、餅米にフンを混ぜ「うんめいあられ」の開発にも成功した。

4年目の研究では、餌となるマット(土)に野菜パウダー(ニンジン、コマツナ、ニンニク、ショウガ)、塩や砂糖を混ぜたらフンがどうなるかも研究した。

過去の研究でフンを焼いてみた時、さつまいもを焼くような甘くて食欲をそそる香りが立つことを知った。焼く回数を重ねるうち、甘い香りがするフンと、しないフンがあることがわかった。毎年発生するフンは、まとめて米袋に入れて保存しているのだが、保存中に熟成して甘みが出る可能性を考えた。天日干しで乾燥させる時に甘みが出る可能性も考えて、さまざまな方法で調べてみたが、どちらもうまく結果が出なかった。

フンをオーブントースターで焼いているところ

フンの糖度を調べる実験1〜3

甘い香りの原因を確かめる実験の失敗から、もう一度原点に戻り、カブトムシのフンにだけ集中して研究することに決めた。そして今年度は、実験1〜5でフンの糖度を詳しく調べてみた。

実験1

まず、カブトムシの幼虫のフン(天日干し乾燥などの処理を施したもの)に、糖度があるのかを検証した。

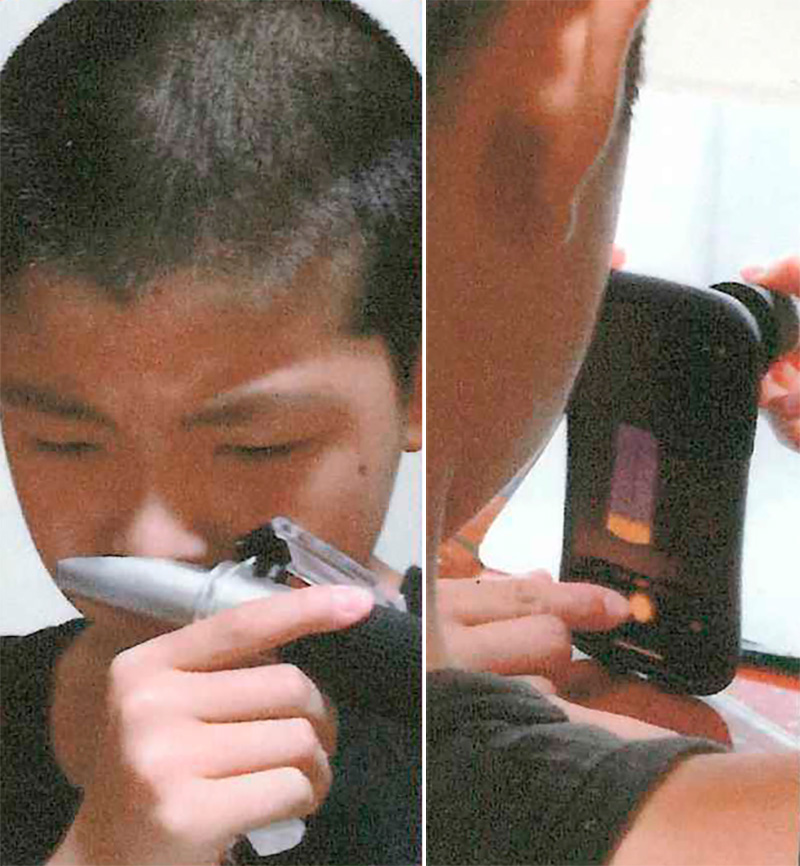

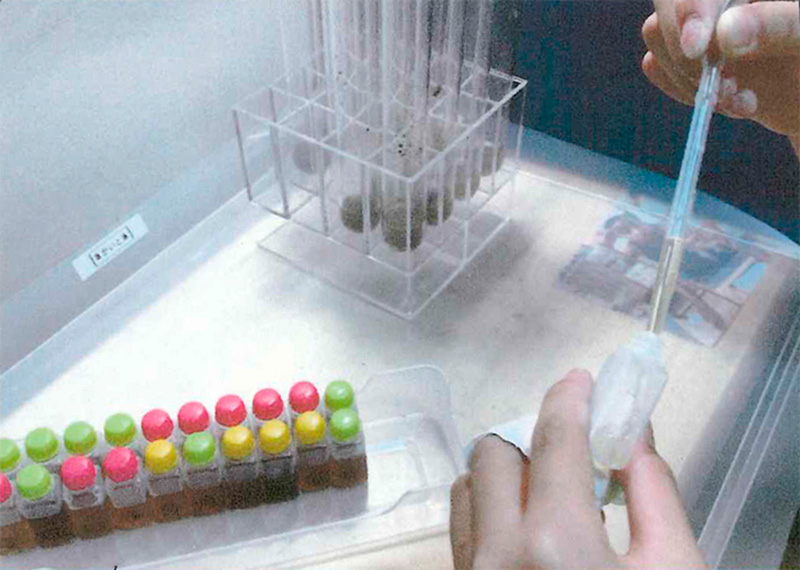

実験道具としてオーブントースター、乳鉢とすり棒、スポイト、試験管、目視糖度計を用意した。方法は、幼虫のフン5粒(1g)をオーブントースターに入れて加熱後に粉砕する。粉砕したフンを試験管に入れ、精製水10mlを加える。試験管をそのまま120分置いてから、目視糖度計で糖度を測定する。120分後に測定したのは、市販の水出し茶の水出し時間を参考にした。

実験1の結果、カブトムシの幼虫のフンには糖度があることがわかった。昨年度、ベランダに保管していた幼虫のフンにカメムシが群がっていたが、甘い香りに引き寄せられていたのだと思う。

目視糖度計で糖度を測定する

実験2

カブトムシの幼虫のフンに糖度があることはわかったが、フンには甘い香りがあるものとないものがあった。フンによって糖度の違いがあるのか、検証した。

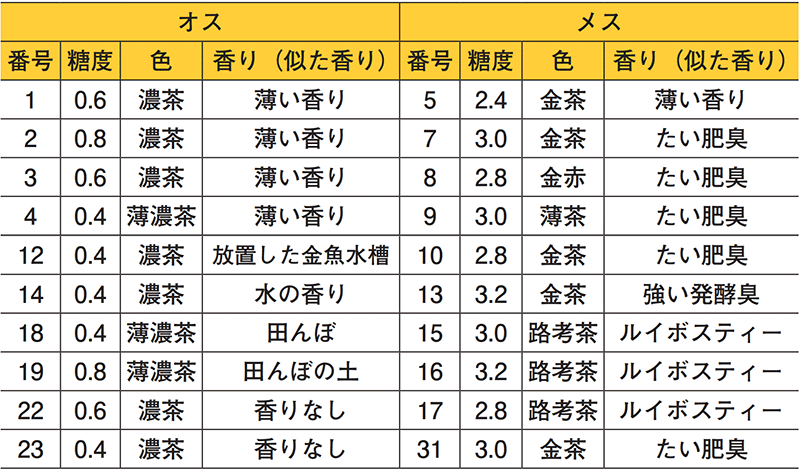

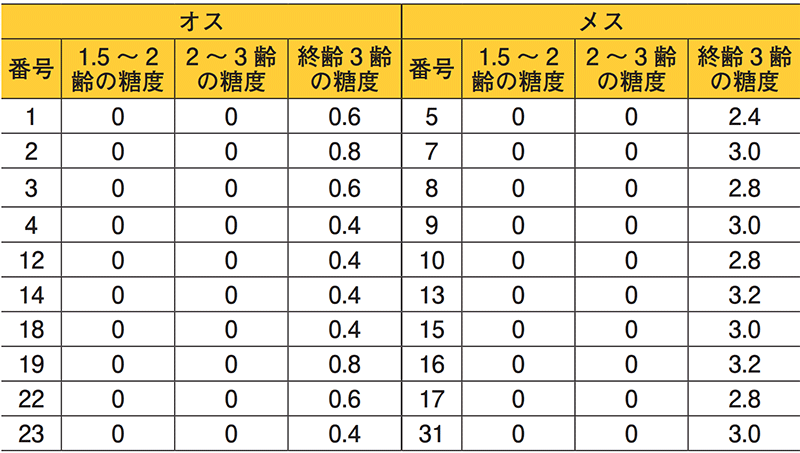

雌雄の違いで糖度が違うという仮説を立て、実験1と同じ方法で、23〜24年に飼育した9世目の終齢幼虫(3齢)オス10匹とメス10匹、計20匹のフンの糖度を調べてみた。

実験2の結果、オスの幼虫の糖度は平均0.54%、メスの幼虫の糖度は平均2.92%、差があることが判明した。

実験2の結果 糖度=%

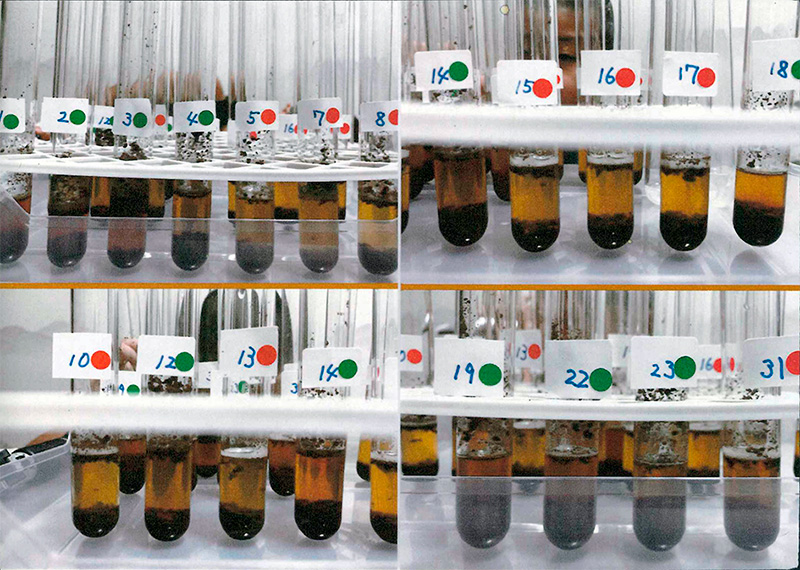

実験2の試験管

実験3

実験2では、終齢幼虫のフンの糖度に雌雄差があるこがわかった。実験3では終齢に育つ前の1.5〜3齢幼虫のフンに、雌雄や齢による違いがあるのかを確かめた。

実験2と同じ20匹の幼虫のフンを、24年8月(1.5 〜2齢の時)と、10月(2 〜3齢の時)にそれぞれ測定して結果を求めた。糖度の測り方は、8月と10月それぞれ幼虫20匹ずつのフンを乳鉢とすり棒で粉砕し、20本の試験管に入れる。すべてに10mlの精製水を加えて120分置き、目視糖度計で糖度を測定した。その結果が下の表だ。終齢幼虫になる前の1.5〜2齢、2〜3齢の幼虫のフンからは糖の値は出なかった。

実験3の結果 糖度=%

実験3の様子

フンの糖度を調べる実験4〜5

過去の研究で、砂糖を混ぜたマットを食べて成虫になった8世目のメスが、成虫になってから1週間以内に死滅してしまったことがあった。メスのフンの糖度が高いという実験2の結果と、関係があるのかもしれないと考えた。今年度の9世目のメスの一部に、砂糖を摂取させて育ててみると、やはり成虫になってから早い個体で2日、遅い個体でも10日までに死滅してしまった。2日で死んでしまったのは上の表のNo.16の個体、そのほかNo.17が4日、No.7が6日、No.15が9日で死んでいる。どのメスも見た目や様子に異状はなかったため、糖の過剰摂取が原因ではないかと仮説を立てた。

人間の母親も妊娠中、通常より血糖値が高くなる。カブトムシのメスも卵を産むため、高血糖の状態になっているところに、さらに糖を摂取してしまって短命に終わったことが考えられる。

以上の仮説から実験4では、以前家族が使っていた医療用血糖測定器ワンタッチウルトラビューを使って糖度の測定をした。

実験4

実験2〜3と同じ20匹の幼虫のフンを、実験3と同じ方法で試験管に入れ、精製水10mlを加える。120分置き、スポイトで液体部分を数滴取って血糖測定器で糖度を計測した。

その結果、人間が使う血糖測定器でも糖を測定することができた。メスはすべて人間ならば意識がなくなるレベルの高血糖で、特に砂糖を摂取したメスの数値が高かった。逆にオスはすべて、人間ならば意識がなくなるレベルの低血糖だった。このことから、もともと多くの糖を保持しているメスの個体に糖を与えると、さらに糖の値が高くなる例があることがわかった。

ワンタッチウルトラビューでの測定

実験5

実験1〜3は8歳の誕生日にもらった目視糖度計を使って糖度の測定をした。24年9月の誕生日には、父にお願いして、デジタル糖度計を買ってもらえることになった。幼虫のフンはすべての固体のものを粉砕し、精製水に溶かして冷凍保存してあるため、実験5ではデジタル糖度計を使ってさらに詳細な数値を確認した。

実験2〜4と同じ20匹の幼虫のフン(3齢の終齢幼虫のもの)を冷凍保存状態から解凍し、デジタル糖度計で糖度を測定した。その結果、デジタル糖度計で測定したオスのフンの平均は0.58%、メスのフンの平均は2.90%だった。デジタル糖度計で身近にある飲料や野菜の糖度も測って比べてみると、オスの3齢幼虫のフンはショウガの糖度に近く、メスの3齢幼虫のフンはニンジンの糖度に近い。

実験5の結果、メスのフンはオスに比べて2.32%糖度が高く、メスがオスより糖を多く含んだフンを排出していることが証明できた。加熱すると、甘い香りがするフンとしないフンがある理由も理解できた。

実験4~5の結果

研究の最後に

今回の研究は過去に飼育していたメスが、成虫になって数日で死滅したことがきっかけとなった。前例がなく原因が漠然としているなか、考えもまとまらないところからのスタートだったので、糖に原因があるという仮説を立てるまで試行錯誤の連続だった。

実験1には、フンに糖が含まれていなかったら研究が終わってしまうという、不安な気持ちで臨んだ。けれどもフンには確かに微量な糖が含まれることが判明し、「この方法や考え方は間違っていない」と思い、改めて研究を続ける決意ができた。

過去の研究で毎回、フンを調理したり熱を加えたりすると甘くよい香りがしたので、実験2には家族ともども最も興味があった。いままではオスもメスもすべてのフンをまとめていたため、実験2がなければ雌雄のフンで糖や色合いに違いがあることがわからなかったと思う。フンの香り問題ではいつもモヤモヤしていたので、「やっぱり香りの有無がある」と、すっきりした。

実験3と4では、幼虫の齢によってもフンの糖度が違うこともわかった。さらに、実験1 〜4でわかった事実について、もっと詳しく最後まで知りたいという気持ちが強くなっていった。結果を確実にするために、実験5では誕生日プレゼントのデジタル糖度計を使った裏付けも行った。

この研究結果から、新しい幼虫の雌雄の判別法を手に入れた。幼虫の場合、どこにいるのか探したり、掘り起こしたりして、腹部のV印を確認しなければ雌雄がわからなかったが、今回の研究からフンの糖度の測定値で判別できるようになった。

フンに糖があることは、これまでのカブトムシ研究ですでに世界の誰かが発見していることかもしれない。ただ、10世目まで累代飼育したカブトムシを研究することは、僕にしかできない。今回の新発見や新事実は、歴代カブトムシが教えてくれたメッセージだと思う。丁寧な実験は大変なこともあるが、正確な結果をもたらしてくれ、その人にしか味わえない喜びがある。

研究や実験内容が年々変わっても、カブトムシや生き物を大切にする気持ちや、生態を傷つけない行動は変えないようにしたい。高学年になって、学校からの帰宅時間が遅くなり、昆虫に触れ合える時間が減るストレスを感じた年でもあった。夕方寝ることで深夜に生き物の世話をする時間を作り、バランスを保つようにしている。

10世目へとつながる卵

カブトムシと僕の成長記録

いまもこの研究に、「フンは汚い」「子供が研究する題材にふさわしくない」と批判的な意見もある。けれども不要と思われているものほど、身近に必要だったり、解明されていなかったりすることがあると思う。研究を応援してくれている家族から今回の研究を、「真面目に生き物と向き合った成果だね」「10世目まで命をつないだ事実は、これからの人生で役立つと思うよ。経験と自信を忘れず成長していってほしい」とほめてもらい、とてもうれしかった。自分ひとりではあきらめていたが、家族の協力のおかげで結果が出たこともたくさんある。

これまで家で育ってくれた生き物すべてが、会話はできないけれども新しい発見をプレゼントしてくれた。今回の研究をさらに追究していくと、カブトムシに必要な医学的な事実も見つかる気がする。これからもカブトムシのため、自分のため、みんなのために役立つ研究を続けていく。今年もカブちゃん、大・大・大・大・大好き!!

[審査員] 小澤 紀美子

文部科学大臣賞の受賞おめでとうございます。3歳未満児の時にイベントでいただいたカブトムシの飼育から、その飼育と魅力にはまり、難しい累代飼育に挑戦し、10世目まで飼育した探究心にあふれる研究成果です。3つの研究目標、①カブトムシのため、②自身のため、③人のため、という明快な目標設定を行い、カブトムシが出すフンの「甘い香り」に気づき、甘い香りを出すカブトムシがメスであることを見いだします。さらに人間でもメスが出産にむけて高血糖の状況を生み出すと推察し、「雌雄により、さらに齢ごとの糖度の違い」を分析し、フンとの格闘が始まっています。昨年、3等賞を受賞していますが、医療用血糖値測定器で糖度を測り、ていねいに実験4と実験5を重ねてフンのデータを分析し、5作目の論文での受賞と不思議への解明への挑戦力に脱帽です。歴代の飼育してきたカブトムシへの感謝の言葉から、ご自身の成長を垣間見ることができ真理を追究する研究者としても尊敬できます。

矢野 伸也・聡美

2歳10カ月から始めた飼育と研究が7年目を迎えました。

ご評価いただけた事を大変嬉しく思うとともに、諦めずに最後までやり遂げた我が子を褒めてあげたいです。

「カブトムシのフンを食べてみたい」と言った時に「汚いから、お腹が痛くなるからダメ」と、一言で片付けるのは簡単ですが、それは大人の考え方や先入観であって、子供の純粋な気持ちや向上心を否定する事になります。

我が家では出来る限り、子供の視点に立って「なぜ?」という疑問に対して、「やってみる・挑戦してみる」気持ちを大切にしてきました。

しかし、ほとんどの実験や研究が予想外の結果に終わり、もがき悩むのですが、意外とその失敗が新たな発見に繫がりました。これからも新たな「なぜ?」に向かって、挑戦し続けてほしいです。

最後に、本作品の審査に携わっていただいた関係者の皆様方やこれまで応援してくださった皆様方に心から感謝申し上げます。