1等賞

ヤドカリはどうして貝がらを脱いだのか? ―三番瀬の溶存酸素量と生き物たちの研究―

![]()

中村 蒼太

- 千葉県千葉市立緑町小学校 6年

中村 蒼太 -

第65回入賞作品

小学校の部

1等賞

はじめに

本物のヤドカリが貝がらを脱いで、新しい貝がらに引っ越しするのを見てみたい。そう思って、干潟へ行ったことがきっかけだった。初めて干潟へ行ったのは2023年12月、寒い日だったから、その時は生き物を見つけることができなかった。けれども干潟にはヤドカリ以外にも生き物たちが暮らしていることを知り、会ってみたいと干潟へ通い始めた。この研究は47回干潟へ通って、気づいたこと、考えたことをまとめたものだ。

ヤドカリ・ハダカ事件

ヤドカリとの出会い

ぼくが通ったのは、千葉県にある三番瀬という干潟だ。家から車で40〜50分の距離にある。初めて行った日に、干潟にはスコップを持ってきてよいこと、見つけた生き物をつれて帰ってよいことを知ってうれしくなった。

2024年2月中旬くらいまでは、砂の中に隠れているコメツキガニを見つけるのに夢中になっていた。100匹以上のコメツキガニを観察した。2月下旬になると、アラムシロやハゼの稚魚が姿を見せ始めた。24年3月になって、会いたかったヤドカリにとうとう会うことができた。

3月5日、岩場に近い潮だまりで1匹のヤドカリを見つけた。ヤドカリがどう動くのかがわかってくると、他の個体もどんどん見つかった。50匹ほどのヤドカリを捕まえてつれて帰り、家で育てることにした。この時、見つけたヤドカリはユビナガホンヤドカリだった。

ヤドカリをつれて帰り、家の水槽に入れると、1匹のヤドカリがいきなり貝がらを脱いだ。本物のヤドカリを初めて見た日にヤドカリの体も見られるなんて運がいいぞと、うれしくなった。貝がらを脱いだヤドカリを別の入れ物に隔離し、新しい貝に入りたければ入れるように貝がら2種をそばへ置いた。

しかしそれからまもなく、他のヤドカリたちも次々と貝がらを脱いでいった。別の水槽に隔離すると、なかにはぼくが用意した貝がらをチェックして、ヒュッと入って引っ越してくれたヤドカリもいた。ヤドカリはこんなに貝がら脱ぐものなのかと思いながら、さらにしばらく観察していると、そのうち1匹が目の前で脱皮した。

千葉県にある三番瀬と溶存酸素量を測定する様子(右)

ヤドカリはどうして貝がらを脱いだのか

ヤドカリが貝がらを脱いだのは、脱皮をするためかもしれない。そう思って、調べてみることにした。つれてきたヤドカリを3つの水槽に分けた。水槽①には貝がらを脱いで他の貝がらに引っ越したヤドカリを入れた(5匹くらい)。水槽②は貝がらを着たままのヤドカリを入れた(30匹くらい)。水槽③には貝がらを脱いだままのヤドカリと空の貝がらを入れた(15匹くらい)。ザリガニの水槽に使っていたエアレーション(水に酸素を送り込む機材)がひとつだけあったので、①の水槽に入れた。

予想では、水槽①と②の様子は変わらず、水槽③のヤドカリは脱皮をするのではないかと思っていた。しかし翌朝、水槽②のヤドカリはすべて死んでいた。水槽③のヤドカリもほとんど死に、2匹が生きていたが脱皮はしていなかった。水槽①のヤドカリだけは元気だった。

しかもその翌日、ヤドカリを入れた水槽ふたつのうち、エアレーションが入っていない水槽にいたヤドカリが貝がらを脱ぎ始めた。また死んでしまうかもしれないとあせり、ひとつしかないエアレーションを移してみた。すると、ヤドカリは脱いだ貝がらを着てくれた。ところが今度はエアレーションがなくなった水槽のヤドカリが貝がらを脱ぎ始めた。この時、ヤドカリは溶存酸素量(水に溶けている酸素の量)が少ないと、貝がらを脱ぐのではないかと思った。

溶存酸素計を使って、ヤドカリが貝がらを脱いでいる水槽の溶存酸素量を測定した。溶存酸素量は1.2mg/Lだった。エアレーションを戻してみると、しばらくして水槽のヤドカリはすべて貝がらを着た。この時、水槽の溶存酸素量を測定すると5.1mg/Lだった。エアレーションをいったりきたりさせて、何回か同じことを調べると、ユビナガホンヤドカリは溶存酸素量が1.2mg/Lになると貝がらを脱ぎ、約5.0mg/Lになると貝がらを着ることがわかった。エアレーションを買い足して両方の水槽に入れてからは、どちらの水槽のヤドカリも貝がらを脱がなくなった。溶存酸素量が少ないと貝がらを脱いだほうが呼吸しやすいのかもしれないし、息苦しくなると貝がらが重くて背負えないのかもしれなかった。

脱皮したヤドカリ

干潟の溶存酸素量

干潟の溶存酸素量を調べる

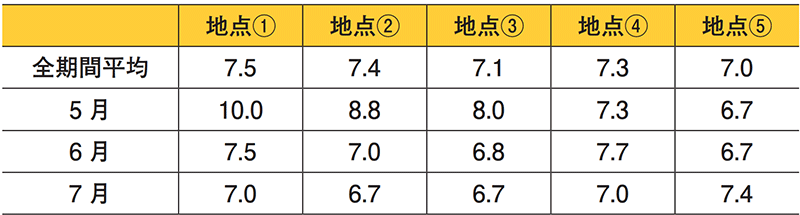

ここまでの研究で、ヤドカリにとって溶存酸素量が大事だということはわかった。干潟にはさまざまな生き物がいるが、干潟の溶存酸素量は高いのではないだろうか。それを確かめるために24年5月5日から7月31日までの間に13回、三番瀬の①〜⑤の地点で溶存酸素量を測定して記録することにした。

その結果、全期間の干潟全地点の平均溶存酸素量は7.2mg/L、エアレーション入りの水槽の濃度より高いことがわかった。月ごとの全地点平均は5月7.8mg/L、6月7.1mg/L、7月7.0mg/L。暑くなると溶存酸素量が減るのがわかる。気温が上がり水温が上がると溶存酸素量が減ることは、前回の研究でも確かめた。7月の地点別平均溶存酸素量を見ても岩にさえぎられて水温が上がりにくい⑤(岩場)が、他の地点より高い結果が出ていた。

溶存酸素量が高い地点に生き物が多い?

干潟の溶存酸素量を測定する時、干潟のなかでも溶存酸素量が多い地点に生き物は多いのではないかと予想していた。しかし、結果はそうではなかった。5月にはまだ⑤(岩場)の溶存酸素量は低かったのだが、たくさんの生き物が棲んでいた。生き物にとって酸素は、ある一定量は必要だが、あればあるほど暮らしやすいものではないからだと思う。

干潟の地点別平均溶存酸素量 mg/L

その他の研究

24年7月7日、東京湾に青潮が発生した。溶存酸素量や水質などがどうなるか、千葉ポートパークの海水を調べたが、酸素量や水質に影響はなかった。海藻や植物プランクトンが酸素を補うと予想して実験で調べたが、立証できない。ただ、植物プランクトンは明るい間は光合成をして酸素を発生させるけれど、暗くなると逆に呼吸で酸素を使っていることがわかった。植物プランクトンの異常発生は赤潮の原因にもなる。植物プランクトンが増えすぎないようにプランクトンのエサとなるチッ素やリンを食べて水を浄化するのが、アサリなどの二枚貝だ。米の研ぎ汁でにごらせた海水にアサリを入れて調べると、アサリが多いほど早く澄んだ海水へと浄化した。

[審査員] 邑田 仁

この研究は東京湾の三番瀬で採集して飼育したヤドカリが一斉に貝がらを脱いで死んでしまうという事件をきっかけとして行われました。最初、貝殻を脱ぐのは脱皮するためという仮説を立てましたが、そうではなくて、何かの原因で死んでしまう前触れであるということに気づきました。そして、飼育条件を変えて比較観察することにより、その原因は飼育環境に溶存酸素が不足することにあるという結論に達しました。この実験は論理的にうまく組み立てられており、この研究で最も評価される点です。

さらに、三番瀬の生態系が海水の溶存酸素とどのような関係にあるのか考える目的で、溶存酸素量の地理的変化や季節変化、実際に起こった青潮の時の溶存酸素量や水質を調べました。また、植物プランクトンが酸素を供給しているのか、二枚貝の海水浄化作用などを実験的に調べています。こうしたことはすでに明らかになっていることの追試験ですが、今後、生態系について調べ、考えていく上でなくてはならない基礎知識であり、本人にとって貴重な体験となったでしょう。

中村 いずみ

「ぼくが溶存酸素に興味を持ったのは、かっこいい理由ではなく、悲しい出来事がきっかけです。」蒼太が干潟の生き物を守りたいとプレゼンテーションした時の言葉です。ヤドカリの飼育がうまくいかず、どうしてだろう、かわいそうなことをしたなという気持ちからこの研究が始まりました。

蒼太は3年生の時に干潟に出会い、初めて見る生き物たちの世界に引き込まれていきました。毎週干潟に通い、リビングは水槽で埋まり、学校から帰ってきてはずっと生き物の世話をしていました。夜中にエアレーションが抜けていないか心配になって水槽を見に行く息子に驚いたり、逃げ出したカニのカサコソという音で目が覚めたりしたことも一度や二度ではありません。

研究では思ったように結果が得られず落ち込んだこともありましたが、小さな発見の積み重ねを楽しむ姿勢が表れた研究になったと感じています。息子を応援してくださった皆様に心よりお礼も申し上げます。