2等賞

ヤエヤマツダナナフシ3年間の挑戦

![]()

矢野 愛春香さん・矢野 翔大さん

- 京都府京都市立西院小学校 1年・4年

矢野 愛春香さん・矢野 翔大さん -

第65回入賞作品

小学校の部

2等賞

研究のきっかけ

私の兄は3歳になる前から昆虫や生き物を飼育していて、いまはカブトムシのフンの研究をしている。私は生まれた時から昆虫や生き物と一緒に生活していて、いつか兄のような研究をしたいと思っていた。ある時、兄が書いたカブトムシの論文が賞を受け、その副賞としてもらった2匹のヤエヤマツダナナフシがわが家にやってきた。2021年3月、2匹のナナちゃんに初めて出会った。

早速、体長を測ってみると、12cmと15cmだった。図鑑で確認すると、ナナちゃんの体長は102 〜119mmとあるから少し大きいのかな。ナナちゃんが発見されたのは比較的最近の1989年、沖縄県の西表島や石垣島などで暮らしている。亜熱帯や熱帯の海近くに生えるアダンという植物が好きで、アダンの葉を食べたり隠れたりする。隠れていると、葉に溶け込んでいて見つけるのが難しい。ナナちゃんはメスだけで繁殖ができるからほとんどがメスで、オスは滅多に見つからない。わが家のナナちゃんもメス、いつかオスに出会えたらいいな。

今回は2021年から現在まで、その生態があまり知られていない、ナナちゃんの飼育記録をまとめてみた。

謎だらけのナナちゃんを育てる

ナナちゃん1世の飼育記録

初めて会ったナナちゃんを狭いプラスチックケースから出したら、のびのび歩いてくれた。手に乗せたら思ったより速い動きで腕まで登ってきた。ナナちゃんに触るとナナちゃんはブシュッと白い液を噴射し、それが手にかかった。湿布のような強いにおいにびっくり!!

どの昆虫も狭い虫かごで一生を終えるのはかわいそうだから、家族みんなでナナちゃんのために手作りの昆虫ハウスを作った。縦35cm×横42cm×高さ91cmで、上からも横からも開けられる。21年3月19日に、ナナちゃんを昆虫ハウスに移した。沖縄から空輸したアダンの鉢を入れると、葉っぱの隙間に上手に隠れていた。

2匹のナナちゃんはとても臆病で、みんなが寝静まって暗くなると、カリカリ音を立ててアダンの歯を食べてた鉢の葉っぱがほとんどなくなってしまった。新しいアダンの鉢植えを買ってもらって、交換した。

なついてくれるとかわいいけど、なつくまでに時間がかかった。手を入れるとブシュッ、体に触れるとブシュッ、白い分泌液をかけられる。ある時、夜に白い液をかけられなくなり、スポイトや硬い葉を口元に近づけると飲んだり食べたりしてくれた。とてもうれしかった。

白い液は上半身から噴射していて、観察すると頭部のつけ根にムニュムニュ動く部分がある。そこにはスクリューが中にあるような開閉する突起があった。

噴射の瞬間

そのころ、ハウス内に脱皮した皮を見つけた。ナナちゃんは皮の一部を食べているようだ。おいしいのかな。脱皮が終わると羽が伸び、成虫になっていた。

そして、ナナちゃんが成虫になってまもなくの5月5日、フンにまぎれて4個の卵を発見!!こどもの日に見つけた。卵はフンや土と同じ色で、見つけるのは宝さがしのようだった。それからナナちゃんは、全部で42個の卵を産み続けてくれた。卵はケースの仕切りに1個ずつ入れて、乾燥しないようにキッチンペーパーに含ませた水で湿らせて、観察を続けた。

仕切りに1個ずつ入れた卵

ところが卵が孵化する前の7月20日と7月31日、母親のナナちゃんが2匹とも死んでしまった。だんだん動きがにぶくなって、最後は水やすりつぶしたアダンを口元に持っていってあげていた。とても悲しかった。

ナナちゃん2世の飼育記録

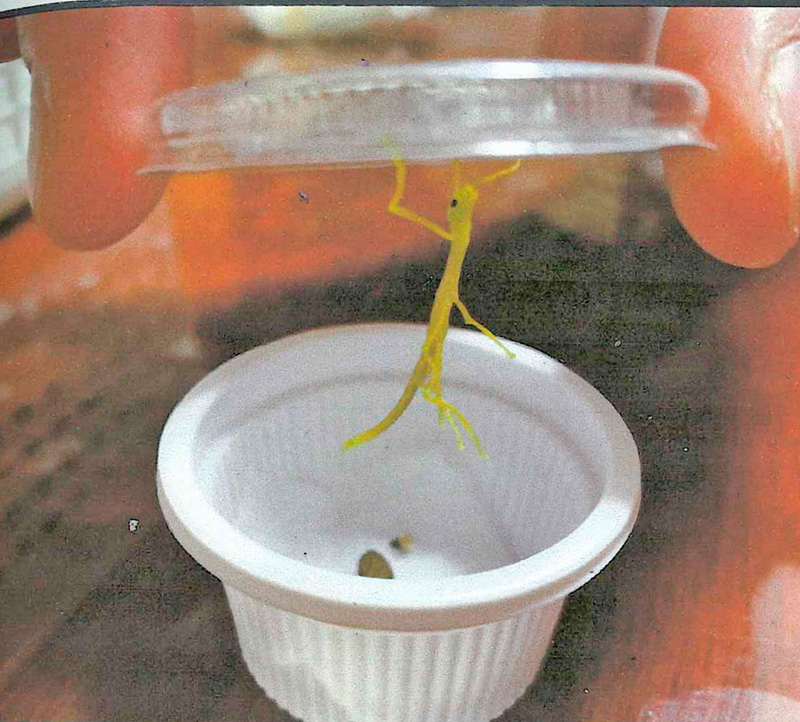

ナナちゃん1世が死んでしまった後、8月21日に初めて2世が誕生した。体長2.2cm、No.14の卵。卵の大きさ7mmに比べ、大きいことにびっくりした。生まれた幼虫はケースの仕切りが狭すぎて、動きにくくしんどそう。心配になって残りの卵もすべて、より広いカップにそれぞれ移した。その後、幼虫は動くようにはなったけれど、アダンも食べずに生まれて3日で死んでしまった。

8月22日、ナナちゃん2号が生まれた。今度の幼虫はとっても元気に動いていた。やったー!! おめでとう。2号は前足を入れて体長3.4cm、葉っぱの軟らかいところを口元に近づけたけど食べてくれず、キッチンペーパーの水を飲んだ。次の日の朝、虫かごの下にフンを見つけた。フンがあるということは、アダンを初めて食べてくれたんだね。その後は次々と卵から幼虫ナナちゃんが孵化した。

仕切りに1個ずつ入れた卵

幼虫には、最初からアダンを食べられる子と、食べられない子がいた。食べられない子には孵化直後、①水よりもアダンをすりつぶした汁をあげる、②アダンの汁と、すりつぶして軟らかくしたものの両方をあげる、③新芽をちぎって置き、これが①②と同じアダンだとにおいでわからせるようにする。毎日2時間かかるけど、この作業をやらないと、食べない幼虫はそのまま死ぬことがわかった。生まれて4日目までが、勝負だった。

生後20日目に、ナナちゃん2号は脱皮して2齢幼虫になった。脱皮する前はあまりフンをしなくなる。その後、成虫になるまでナナちゃんは7回の脱皮を繰り返す。12月15日にどきどきしながら観察した幼虫の脱皮(5齢から6齢へ)時間は42分間、22年4月17日に観察した幼虫の脱皮(7齢から成虫へ)時間は24分間だった。

5齢から6齢へ脱皮

ナナちゃん1世は2世に会う前に死んでしまったから、卵を産んだ後の2世を少しでも長生きさせようとがんばってお世話をした。すると、会えたね。長生きしてよかったね。ナナちゃんママだよー。2世ママと3世幼虫の親子を一緒にハウスに入れるのは心配だったけれど、仲よく問題なく過ごせた27日間だった。元気だったナナちゃんママも、食欲がなくなって動きがにぶくなる。ナナちゃんとのお別れは成虫になってから、1世目が111日目、2世目が131〜238日目だった。

ナナちゃん2世から3世へ

ナナちゃん2世は42個の卵から14匹が孵化して、4匹が7回脱皮して成虫になった。生後何日目に脱皮するかは幼虫によって違ったけれど、4匹は生後204〜218日目に成虫になった。成虫になった4匹の2世は合計333個の卵を産んでくれた。333個の卵から今度は206匹のナナちゃん3世が孵化して、58匹が成虫になった。成虫の数は増えたけれど、孵化した幼虫が成虫になる率を2世と3世で比べてみると、2世が28.5%、3世が28.1%で大きく変わらなかった。

実験でわかったこと

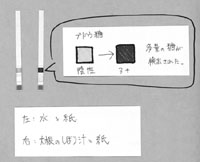

この研究では、ナナちゃんの生態をもっとよく知るために、実験も行った。実験1ではナナちゃんのエサになるアダンの葉に酢、酒、砂糖水(1対1)、塩水(1対1=海水濃度に合わせた)を塗って、ナナちゃんが葉を食べるのかを調べてみた。その結果、酢、酒、砂糖水、塩水が塗られた部分だけは48時間たっても食べなかった。

実験2では、ナナちゃんがアダン以外の物も食べるのかを調べた。一般に、ナナちゃんはアダンしか食べないといわれている。わが家はアダンを沖縄から取り寄せて育てているけれど、夏は枯れたり冬は育たなかったりと大変だった。代わりになる野菜があれば心強い。ナナちゃんにミニレタス、ニラ、ツバキ、コマツナ、ユッカ、ネギ、コマツナ、ユズをあげて観察した。その結果、ニラとユズを食べることがわかった。一番よく食べたのがユズで、フンがユズの香りになった。

実験3と実験4では、ナナちゃんが噴射する分泌液の色が温度の違いで変わること、分泌液は酸性で加える液体の成分によっても色が変わることなどがわかった。

最後に、今回は兄と研究ができて楽しかった。ナナちゃん、3年間いっぱい教えてくれてありがとう。死んでしまうと泣いてしまうから、少しでも長生きしてね。

[審査員] 友国 雅章

愛春香さんとお兄ちゃんの翔大さんが共同で取り組んだヤエヤマツダナナフシの3年間の飼育記録です。この兄妹が住む京都は冬に寒くなるので、ヤエヤマツダナナフシのような亜熱帯性の昆虫の飼育には適していません。また、このナナフシの餌となるアダンを沖縄から取り寄せるなど、二人はさまざまな工夫と努力をして3世代目までの飼育に成功しました。その間に、産卵の様子や卵の孵化、幼虫の脱皮などを詳しく観察しました。また、ヤエヤマツダナナフシがアダンのほかにユズとニラの葉も食べることを実験で突き止めたり、刺激を受けた時に体から噴き出す白い液体の性質を調べたりしています。この二人の観察力は優れていて、見逃してしまいそうな細かいことまで記録できています。ヤエヤマツダナナフシの生活史はあまりよく分かってはいないので、この飼育記録は専門家にも貴重なデータになると思われます。

まとめの文章には年齢的な拙さもありますが、全編を通して二人のほのぼのとした「ナナフシ愛」が感じられ、とても好感が持てました。

矢野 伸也・聡美

参考資料や文献が少なかった為、試行錯誤しながら手探りで飼育を続けてきました。全ての事が未知の体験ばかりで、虫から教わりながら成長した3年間でした。昆虫好きな兄の影響で、娘も物心ついた頃から家中の生き物と関わり育ちました。その中でもヤエヤマツダナナフシは、特にお気に入りで大切に育てた分だけ死に直面した時の感情移入は、幼いながらの葛藤がありました。それだけ我が家では、虫と人間の垣根を越えた関係でした。その体験と記憶を忘れないよう、記録だけに留まらず、娘らしい感性と観点で、区切りには分かりやすく伝わるよう、折り紙や絵を交えて表現した作品となりました。結果に関係なく、常に好奇心と探究心を持ち続け、不思議や驚きを全身で受け止めて表現する娘は愛おしく、これからも生き物に対する愛情を持ち続けてほしいです。

最後に、本作品の審査に携わっていただいた関係者の皆様方に心から感謝申し上げます。