3等賞

ぼくとクロゴキブリのちえくらべ

![]()

太田 竜暉

- 千葉県四街道市立みそら小学校 4年

太田 竜暉 -

第65回入賞作品

小学校の部

3等賞

研究のきっかけ

小学2年生の時、モリチャバネゴキブリの研究を始めた。小学3年生の時は、クロゴキブリについて調べた。クロゴキブリは、家の中でよく見かける種類のゴキブリだ。ゴキブリ研究の楽しさは、発見や驚きがたくさんあること。他の虫に比べて情報が少ないから、小さなことでも大発見に思える。その発見を周囲に話すと、とてもびっくりされる。それだけゴキブリの情報は、知られていないんだなと感じる。嫌な面だけでなく、かわいい一面も知ればゴキブリの見方は変わる。ゴキブリの命も、人間と同じ命だ。見方が変わればゴキブリが無駄に殺されずにすむので、ゴキブリ嫌いな人にも読んでもらえる論文を書きたいと思った。

産み落とされる卵鞘の研究

クロゴキブリに限らずゴキブリは、1度交尾すると一生分の卵を産むことができる。クロゴキブリの卵はがま口のような形の卵鞘に数十個入っていて、卵鞘は卵を乾燥や天敵から保護する役割を持っている。メスは卵鞘を腹の端にしばらく保持した後に産み落とす。産み落とされた卵鞘から、数週間から1か月で幼虫が孵化する。

前回の研究で、クロゴキブリが卵鞘を産み落とすところが見たくて、腹に卵鞘を持ったゴキブリを空の透明プラスチックケースに移して観察した。しかしなかなか産み落とさないので紙の屏風を入れると、すぐに屏風の下に卵鞘を産んだ。メスが卵鞘を産むには、隠し場所が必要なのかもしれないと思った。

卵鞘の観察1

今回は、卵鞘を産むには隠し場所がいるという仮説を確かめるための観察をした。観察の方法は、飼育ケースのゴキブリが卵鞘を持ったら、ピックアップして空の透明プラスチックケースに入れる。プラスチックケースのなかで卵鞘を産み落とすまで観察を続ける。観察したゴキブリは学校で捕まえた建物系ゴキブリと、森林公園で捕まえた森林系ゴキブリだ。隠し場所がないケースで卵鞘を産み落とすことはなく、腹の端の卵鞘から幼虫が生まれてくるのではないかと予想していた。

建物系ゴキブリ①

2024年8月2日、建物系ゴキブリ①に卵鞘を確認し、プラスチックケースに移して観察を始めた。卵鞘の色がクリーム色から茶色になったが、8月5日になっても産み落とされてはいない。フンをしていたので8月6日の夜に粉末状のエサをあげようと思ったら何と、卵鞘が床に落ちていた。ケースを持ち上げたらコロコロと転がった。

続いて森林系ゴキブリ①に卵鞘を確認したため、8月4日にプラスチックケースへ移した。ところが8月6日の昼、わずか2日後に卵鞘を産み落とした。ただ森林系①の場合、産み落とした卵鞘をケースの底に固定していた。産みっぱなしではなかった。

森林系ゴキブリ②の場合は8月6日にケースに移したが、翌日の昼過ぎにコトーンという音とともに産み落とした。森林系②は張りついていたケースの天井から下りてきて、慌てた様子でケースの中を歩き回っていた。そして卵鞘のそばに行くと、卵鞘をペロペロとなめ回す。あまりに驚いたため時間を計り忘れたが、たぶん10分くらいはなめていたと思う。ゴキブリはこうやって卵鞘を固定するのかな、と思った。森林系②が卵鞘から離れたので、ケースを斜めにしてみたら、卵鞘は落ちなかった。調子に乗ってケースを逆さまにしたら、コトーンと落ちてしまった。すると森林系②は卵鞘を口にくわえて動かし、いまは底になっているふたの中央にペロペロと卵鞘を固定した。もうくっついたと思ってケースを元に戻すと、コトーン、またやってしまった。3度目はペロペロはしてくれず、固定しようとしなかった。

卵鞘をペロペロなめる

卵鞘の観察2

隠し場所がなければ卵鞘は産まないという予想を外れてしまったが、建物系ゴキブリと森林系ゴキブリでは卵鞘を産むまでの日数や、産んだ後に固定するかしないかの違いがあった。この違いは生活環境の違いからくるのではないか。学校や家など建物にすんでいるゴキブリの最大の敵は人間だから、卵鞘を産む安全な場所を時間をかけて探すことが大事で、産むまでに時間がかかる。安全な場所に産むなら固定する必要もない。森林にすむゴキブリの天敵は多い。自然災害の影響も受ける。卵鞘はなるべく早く産み、固定する。

そう予想して観察を続けたが、建物系も森林系もみなさん、卵鞘を産まなくなってしまった。空の透明プラスチックケースで1匹ずつ暮らしているせいで、ストレスがかかっているのではないか。もともとの生活環境に近い飼育ケースを作り、それぞれ集団で飼育することにした。建物系ゴキブリの飼育ケースは紙のたまごパックを床に置き、壁にも立てかける。森林系ゴキブリの飼育ケースは腐葉土やくんたんなどを混ぜたものを床材にし、木の皮や枯れ葉を入れる。エサはどちらも昆虫ゼリーを使用した。

建物系(上)と森林系飼育ケース

ゴキブリを移して飼育をスタートさせると8月23日、森林系飼育ケースの森林系ゴキブリ①に卵鞘が確認できた。ところがその日の夕方、森林系ゴキブリ①の卵鞘は消えていて、どこを探しても卵鞘は見つからなかった。森林系①自身が食べた、仲間のゴキブリが食べた、幼虫が食べたなどさまざまな可能性が考えられる。

8月25日には建物系ゴキブリの飼育ケースで、たまごパックに産みつけられた卵鞘を見つけた。今度は卵鞘を持っている個体を確認できていなかったので、産むまでの日数はわからなかった。ただ、卵鞘は芸術的に産みつけられていた。たまごパックのくぼみにきれいに納まり、表面にはたまごパックがくっついていて、カモフラージュされているようだった。

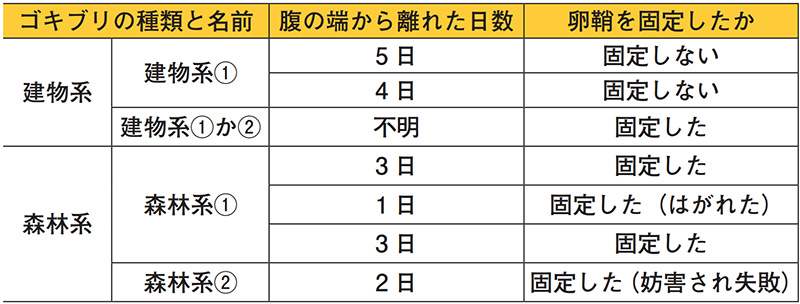

その後も森林系ゴキブリが卵鞘を産むところを観察でき、すべての観察結果をまとめたのが上の表だ。森林系ゴキブリが建物系ゴキブリより早く卵鞘を離すという予想は正しかった。建物系ゴキブリは卵鞘を固定しないという予想は間違っていた。ゴキブリは卵鞘を固定するだけでなく、周りのものでカモフラージュすることがわかった。

鞘の観察1と2の結果

ゴキブリツリーの探索

今回の研究では、他にもさまざまな観察や実験を行ったが、思ったような結果が出ないものが多かった。

成果を上げたのはゴキブリツリーの研究だ。ゴキブリツリーというのは、ぼくがつけた名前で、屋外の公園などにあってなぜかゴキブリが集まる木のことだ。この研究が始まるまで、4本のゴキブリツリーを探しあてたが、人からヒントをもらって発見したものだった。今度は自分の力で見つけ出すことを、夏の間のミッションにした。

昼間にゴキブリがいそうな木を探しておく。ゴキブリの気持ちになって、ウロや隠れスペースがある木を探す。昼に目星をつけた木の元へ夜に行って、ゴキブリがいるかどうかを確かめる。発見済みのゴキブリツリーのところも訪れて、手がかりを探った。すると、予想が大当たり、新しいゴキブリツリーを発見した!!

発見したゴキブリツリーの特徴は、樹液はなし、ウロなし、隠れスペースあり、カブトムシはいない、落ち葉はないが雑草はあるという木だった。

新しく見つけたゴキブリツリー

[審査員] 飯田 秀男

2年前から始まったゴキブリの研究。研究の動機には、「調べれば調べるほど、新たな発見や疑問が生まれてくる」「ゴキブリの命を大切にしたい」「ゴキブリ嫌いな人に読んでほしい」など、研究の動機からも継続してゴキブリの研究を進めることができた原動力を感じることができました。

身の回りで捕まえたゴキブリと自然の中で捕まえたゴキブリを比べながら、卵しょうの産み落とし方について調べることができました。自然の中で、ゴキブリが集まる木を見つけたことから、ゴキブリが1つの木に集まる理由についても様々な角度から調べることができました。研究のまとめでは、自分の考えだけでなく、ゴキブリの気持ち予想図として、ゴキブリの気持ちになって実験結果からの考察を書いている所も研究に対する思いが伝わってきました。

太田 千絵

「ゴキブリをすきな人をふやして、ゴキブリがころされないようにまもってあげたいとおもいます」、これは、ゴキブリ研究を始めた頃に息子が記した研究動機です。生け捕り用の罠を作るところからスタートした研究も、今年で3年目になりました。夜の森に一緒に行ったり、実験中にゴキブリが脱走しないように目を光らせたりと、指導とは程遠いサポートではありましたが、無限に広がっていく自由な発想や、自分の手と目で確かめたいという強い気持ちを大切に、一番近くで息子の研究を見守ってきました。試行錯誤を繰り返し、少しずつ進んでいく研究。その中で偶然目にするゴキブリの生態に魅了され、生まれる新たな疑問、更なる実験…と、研究はどんどん深まってきたと感じます。今回の「ぼくとクロゴキブリのちえくらべ」では、ゴキブリに軍配が上がったようですが、幅広い知識を携えて、ぜひ再挑戦してほしいです。ワクワクする実験と驚きの結果に期待します。