秋山仁特別賞

空気の流れで高くとべ!!ぼくのオリジナルドローン

![]()

鼎 聡史

- 富山県高岡市立牧野小学校 3年

鼎 聡史 -

第65回入賞作品

小学校の部

秋山仁特別賞

研究の動機

小学2年生の前回、スーパータケコプターを作る研究をし、最も高く飛ぶ羽を見つけることができた。今年度はその成果を生かし、ドローンを作る研究をしたいと思った。スーパータケコプターの羽は軽い素材で作ったため、飛行中にゆがんだり、飛ばし続けるうちに角度がずれたりした。この課題を解決するため今年度は、3Dプリンターを使ってドローン作りを追究したいと思った。

最適な羽を見つける実験

研究は実験でドローンに適する羽を確かめながら進めるが、その方法は以下のとおりだ。

①3Dプリンターで作った羽を小型モーターで回し、回転の前後で軽くなった重さを浮いた重さとする。

②測定はひとつの羽に対し20回行い、平均を求める。

③それぞれの羽に3枚羽なら①②③、2枚羽なら①②と識別番号をつける。

④同じ条件の羽を3つ作り、合計60回の測定から考察する。

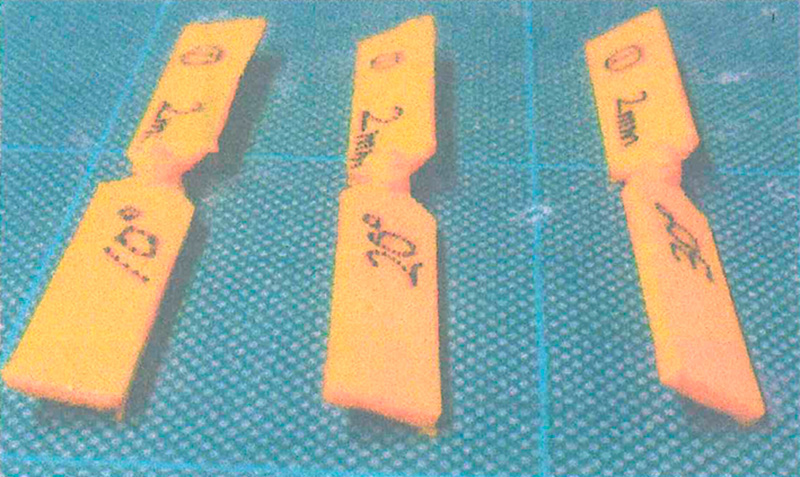

3枚羽を試す実験1〜2

実験1でまず、3枚羽を作って性能を確かめた。3枚の羽の長さそれぞれ3cm、幅1cm、厚み2mm、傾き30度の3枚羽を3Dプリンターで作製した。羽を支える台は直径8cm、厚さ1cm、中心の支柱の長さは10cm、直径1cmだ。支柱に小型モーターを入れる穴を設け、完成させた羽と台を電子ばかりの上にセットして実験を始めた。実験2では実験1から羽の傾きだけを10度、20度、30度と変えたものも作り、その性能を確かめた。

実験1ではモーターを回転させると最初はカチカチ音がしていたが、そのうち音がしなくなった。少しずつ浮いているのだと思う。羽の枚数や形、長さ、厚みを改善し、全体に軽くできればもっと高く飛ぶのではないか。羽の角度も変えて、最も効率のよい羽を探す。

羽の角度を変えた実験2では20度が最も浮き、30度より浮いたので、羽を傾けすぎてもよくないとわかった。しかし20度の羽でも3g程度しか浮かない。前回の研究で2枚羽はバランスが悪く、左右に飛んで上がらなかったが、今回は羽を最終的にドローン本体とつなぐため左右に飛ぶことはない。今回は軽い2枚羽を中心に研究することにした。

2枚羽を試す実験3〜7

実験3では2枚の羽の長さそれぞれ3cm、幅1cm、厚み2mmで羽を作った。羽の傾きは10度、20度、30度と変えて、それぞれ性能を確かめた。結果、どの羽もあまり浮かなかった。2枚羽は浮力をうながす空気が生まれにくいのかもしれない。

実験4では2枚の羽を三角形に折り曲げ、空気が中心に集まるようにした。長さや幅、厚みが実験3と同じ羽に、10度、20度、30度の三角形の傾きをつけ、それぞれ性能を確かめた。その結果、すべて少ししか浮かず、この羽の形では違いがないことがわかった。羽の先を折り曲げれば、もっと空気を取り込めるかもしれない。

実験5では2枚の羽の幅と厚みは同じだが、羽の長さを4cmにして羽の先を折り曲げた。折り曲げる角度を10度、20度、30度、40度と変え、性能を確かめる。その結果、三角に折り曲げるより、先端を折り曲げたほうがよく浮くことがわかった。なかでも10度と40度が浮きやすい。しかし、ドローン本体を持ち上げるほどの力ではなかった。次は羽の形を楕円にしようと思った。

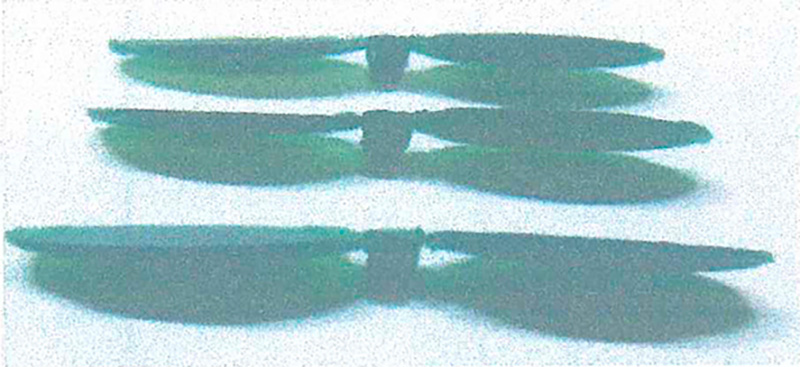

実験6は羽の形を楕円に変えた。羽の長さ3cm、幅1cm、厚み1mmとし、羽に10度、20度、30度の傾きをつけ、それぞれ性能を確かめた。その結果、羽の形は四角より楕円がよいとわかった。羽の傾きは10度のものが最も浮いた。しかし、まだドローン本体を持ち上げる力はない。本物のドローンや飛行機、ヘリコプターの羽を図鑑で調べたところ、羽の上が少しふくらみ、下は平べったい形をしていることに気づいた。

実験7は長さや幅は実験6と同じ。羽の厚みを2mmに変え、羽の上にふくらみをつけた。羽に0度、10度、20度、30度の傾きをつけ、それぞれ性能を確かめた。その結果、傾き10度の羽が平均3g浮いた。羽が回っている様子がそれまでで最もきれいだった。空気がスムーズに流れているからだと思う。この結果を生かし、モーターを大きくしてドローンにすることにした。

最適なドローンを見つける実験

実験7で作った羽を本体に取りつけ、ドローン本体が浮くかどうかを調べる実験は、次の方法で行った。

①3Dプリンターでドローン本体を作る。

②本体に羽とモーターを取りつけ、電子ばかりにのせてテープで固定する。

③モーターの回転前と回転中の重さを調べ、軽くなった重さを浮いた重さとする。

④ひとつの条件について20回データを取り、平均で比べる。

実験8〜9

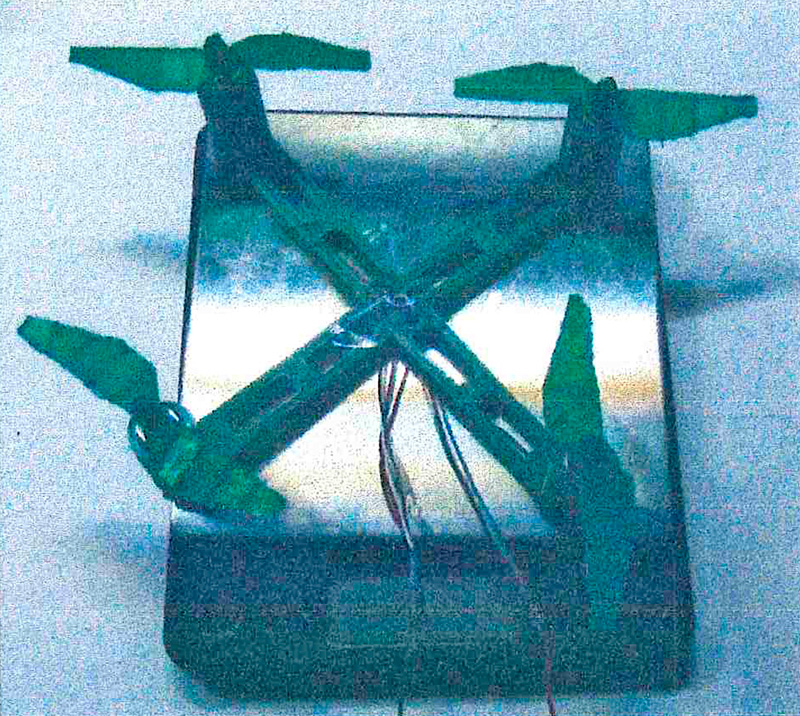

実験8ではドローン本体に実験7の楕円形でふくらみのついた長さ3cm、幅1cm、厚み2mm、傾き10度の2枚羽4枚を取りつけた。モーターを使って1Vの電圧で1.2A、1.6A、2Aの電流を流し、その性能を確かめた。1.2Aから1.6Aに電流を上げた時、かなり軽くなった(浮いた)ため、2.0Aではもっと軽くなると予想したが、羽が折れて取り替えるとかえって重くなった。替えた羽の回転が悪かったことが原因と考えて羽を磨き、なめらかにして同条件で試してみると、1.2Vの電圧2.0Aで初めてマイナスの重さとなった。マイナスの分だけ、本体が浮いたといえる。2枚羽4枚ではなく、3枚だけ取りつけるドローン本体でも確かめたが、4枚ほどの浮力はなく、回転中に本体が震えることがあった。実験9で2枚羽3枚と2枚羽4枚ではどちらが横ずれするのかを調べると、3枚のほうが横ずれする結果となった。

実験10以降

実験10以降は、2枚羽4枚搭載のドローン本体を使い、横ずれを防ぐ安定性を求め、4枚のうち向かい合う2枚の羽を逆回転するように設定して実験を進めた。そのうえで、羽の厚みを増やしたり、羽の傾きを15度にしたりして確かめたが、安定してよく浮く結果は出なかった。

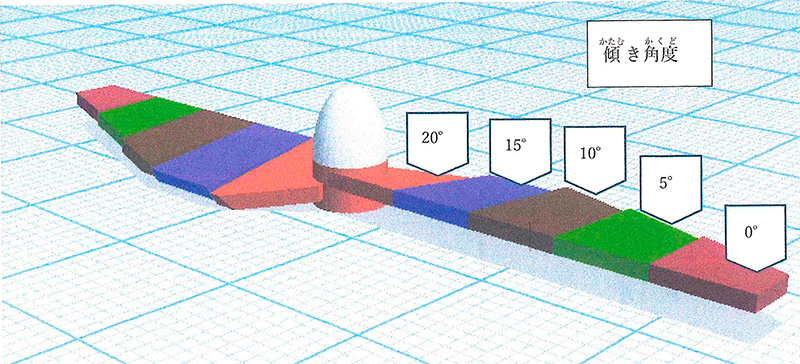

風の専門家である富山高等専門学校の栂伸司元教授にうかがうと、回転するプロペラの羽の形は中心近くの傾きを深く、先端にいくほど水平にし、浮力がほとんどない先端は軽くするため細くしたほうがよいそうだ。風の流れをよくするために、羽をなめらかに磨くことも大切だという。

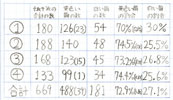

実験13以降は、下の図のように羽に20度から0度の傾きをつけ、羽を磨かなかった場合、磨いた場合それぞれで性能を確かめた。羽の傾きを15度から0度に変え、磨かなかった場合、磨いた場合でも試してみた。その結果、中心の傾き20 度で先が0 度の羽は浮く力が15.8gあった。傾きを少しずつ変えた羽は本物のドローンの羽と比べ、67.5%の浮く力があることがわかった。磨くと回転は滑らかに音も小さくなったが、この研究の実験の場合は磨いたからといって著しくよい結果が得られたわけではない。回転も速ければ浮くというわけではなく、その羽にとって最もよい回転数があるとわかった。

ドローン本体は実験を進めるにつれ軽量化し、最終的にはモーター台の高さ2cm、四角形の穴を空け軽量化したうえで1cm×0.5cm×6cm、全体12cm×12cm×2cmの4モータードローン4号を作るようになった。ドローン本体はなるべく軽量化したほうがよい結果だった。

[審査員] 秋山 仁

作品として送られてきた箱の中にドローンに用いるオリジナルな部品がたくさん入っていましたが、それらの精緻さに感心しました。ドローンを飛ばすために、羽の形、全体のバランス、羽の回転数などについて実験をくり返し、詳しくデータを取り最適条件を求めていました。それによると、羽の形はだ円で山形、厚み2mm、長さ3mm、幅1cm、傾き10°のとき自重より強い浮く力をもつこと、回転速度は羽によって決まること、4つの羽をつけるとバランスが良く、本体を回転させないためには4つの羽の相対する組で回転の向きを反対になるようにモーターをつなげることなどを調べ上げています。

自らの興味関心に基づく研究は〝好きこそものの上手なれ〟のたとえのように、概して良い成果をもたらせますが、本研究もその一例だと思います。

今後、農業、災害、工業、医療、福祉などの幅広い分野での応用があるドローンの研究が進むことを期待します。

鼎 裕憲

本人が昨年度取り組んだプラコプターの研究成果を活かし、空飛ぶ車を作りたいという願いから始めました。研究では、実証性、再現性、客観性を担保するため、同じ設計図で作った羽を複数用意し、1つの羽につき20回の実験を行っていました。また、同じ形状の羽を製作したり、昨年度の課題であった強度を改善したりするために、3Dプリンターを利用していました。

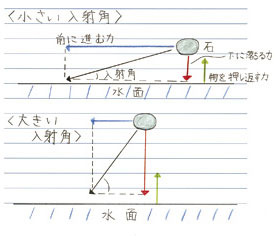

考察では空気がどのように羽の表面を流れているのかを考えるようになりました。そして、空気がスムーズに流れるように無駄な抵抗を無くすこと、かつ羽に上向きの力が働くために空気を捉えるような抵抗が必要であることを考えていました。さらに、回転しながら浮力を得るために羽の根元と先端の幅や傾きが重要になることが分かってきていました。このように、見えない風の流れを意識して細かく条件を整えていくことを大切に取り組んでいました。研究を通して、ドローン技術がいかに高度であるかを実感し、一層追究意欲を高めていました。