オリンパス特別賞

お口の中を見てみよう ―PART3―

![]()

木住野 稜一郎

- リリーベール小学校 3年

木住野 稜一郎 -

第65回入賞作品

小学校の部

オリンパス特別賞

研究のきっかけ

ぼくは幼稚園の時、歯医者さんから「口の中には生き物(菌)がいる」という話を聞き、菌に興味を持った。

小学1年生の時、口の中の菌を顕微鏡で観察し、小さな菌を見ることができた。

2年生の時は口の中のどの部分に菌が多く存在するのか、場所によって存在する菌が違うのか、歯みがきやマウスウオッシュで菌を減らすことができるのかを調べた。その結果、口の中の菌は歯や唾液より舌の上に多く存在して、ゼロにすることは難しくても歯みがきや舌みがきで減らすことができるとわかった。

口の中に存在する菌の種類は、場所や年齢、食べているものによっても違いがありそうだ。さまざまな菌が口の中でコミュニティーを作っており、清潔を保つためには毎日の歯みがきケアが大事だとわかった。

今回の研究は、どんな場合に菌が増えるのか、また菌は本当に歯を溶かすのかを、母に協力してもらい調べた。

どんな場合に菌が増えるか

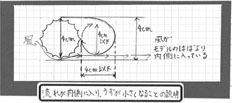

実験1の方法

父、母、ぼく、弟1、弟2の歯垢をつまようじでかき出し、それぞれ水400mlが入った1.5mlチューブに入れてよく溶かす。それぞれの歯垢水溶液を60mlずつ、粉寒天と水を火にかけて作った固形寒天培地にまぶして培養した。培養する時、「砂糖水溶液」「塩水溶液」「酢水溶液」「重曹水溶液」「砂糖と塩の水溶液」「砂糖と酢の水溶液」「砂糖と重曹の水溶液」「塩と重曹の水溶液」「水」をそれぞれ、歯垢の固形寒天培地に加えたものを用意した。砂糖などの水溶液濃度はいずれも30%だ。

固形寒天培地を37度に設定したたまご孵化器で24時間培養し、できたコロニー(菌の塊)の数を数えた。コロニーの数が多いほど、菌が多いと判断する。そのほか培養の前後に、pH試験紙でそれぞれの培地のpH(液体がアルカリ性か酸性かを示す尺度)を調べて記録した。

「甘いものを食べると虫歯になるよ!」とよく言われていたので、砂糖を加えたもので菌がよく増え、砂糖に酢や塩、重曹を混ぜたものは砂糖だけの場合より菌が増えると予想していた。

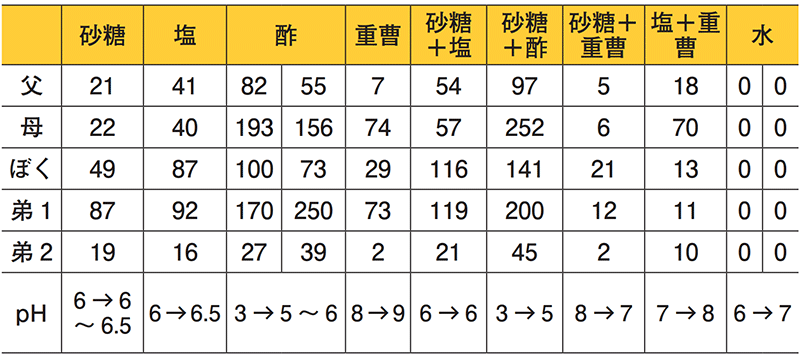

実験1で集計したコロニーの数とpH値

*酢と水は2回培養した、pHは培養前→培養後の数値

実験1の結果、砂糖より塩や酢の水溶液のほうがコロニーが増えていた。砂糖より塩が多かったのは、使用した海水塩に含まれるミネラルが原因かもしれない。最も多かったのは酢で、酢だけより砂糖と酢を加えたもののコロニーが多い。酢を加えたもののコロニーはくりっとして大きかったが、他は小さなコロニーだった。また、水だけを加えたものには、コロニーが形成されなかった。

pHは培養前と培養後で著しい変化はなかったが、酢の水溶液を加えたものは培養前の3から培養後5や6になっていた(7が中性、7より小さい数字は酸性、7より大きい数字はアルカリ性)。そのほか砂糖と重曹だけが培養後にやや酸性方向へ傾いたが、ほとんどは培養後にややアルカリ性方向へ傾くという結果だった。

実験2

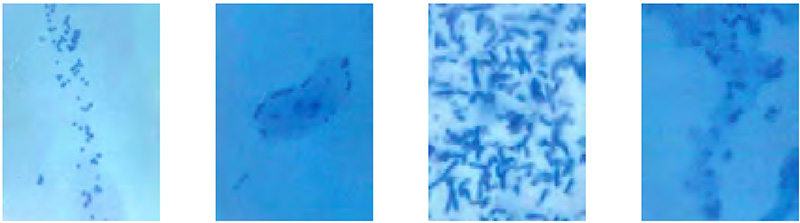

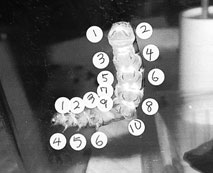

実験1で培養したコロニーを顕微鏡で観察した。観察したコロニーは歯垢に「砂糖水溶液」「塩水溶液」「酢水溶液」「重曹水溶液」を加えてできたものだ。

砂糖と塩を加えたものは円形や楕円形の菌、酢を加えたものは細長い菌が観察できた。重曹を加えた菌は酢の菌よりも小さかった。

実験1と2の考察

酢の水溶液を加えたものにコロニーが多くできたのは、固形寒天培地の性質が酸性に傾いていたからではないかと考えた。酢のpHが培養後、酸性から中性に近づいたのは、菌が増えることで酢が分解された可能性がある。砂糖と重曹を加えたもので唯一、pHが8から7と酸性方向に傾いたのは、砂糖で増える菌と重曹で増える菌の性質が違うことが原因ではないか。顕微鏡写真を見ると、砂糖と塩、酢、重曹で菌の形や大きさが違う。菌によってコロニーが増えやすいpHの値も違うのではないかと思う。砂糖+重曹、塩+重曹でコロニーがあまり増えない結果から、菌はアルカリ性だと増えにくい可能性がある。

実験2の左から砂糖水溶液、塩水溶液、酢水溶液、重曹水溶液の顕微鏡写真

菌は本当に歯を溶かすのか

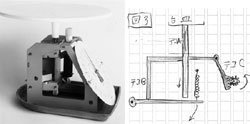

実験3の方法

歯に見立てた薄皮を取ったたまごの殻を、「砂糖水溶液」「塩水溶液」「酢水溶液」「重曹水溶液」「砂糖と塩の水溶液」「砂糖と酢の水溶液」「砂糖と重曹の水溶液」「塩と重曹の水溶液」「水」にそれぞれ沈め、たまご孵化器に36時間入れ、殻が溶けているかどうかを調べた。砂糖などの水溶液濃度はいずれも10%だ。

たまごの殻にフッ素入り歯磨き粉をまぶして軽く洗い流した場合、父や母、僕、弟1、弟2の歯垢を加えた場合など条件を変え、たまごの殻がどうなるかも調べた。たまごの殻がどのくらい溶けているかは、減少率を使って求める。

(元の重さ−36時間後の重さ)÷元の重さ×100

減少率が大きいほど、溶けた量が多いものとした。

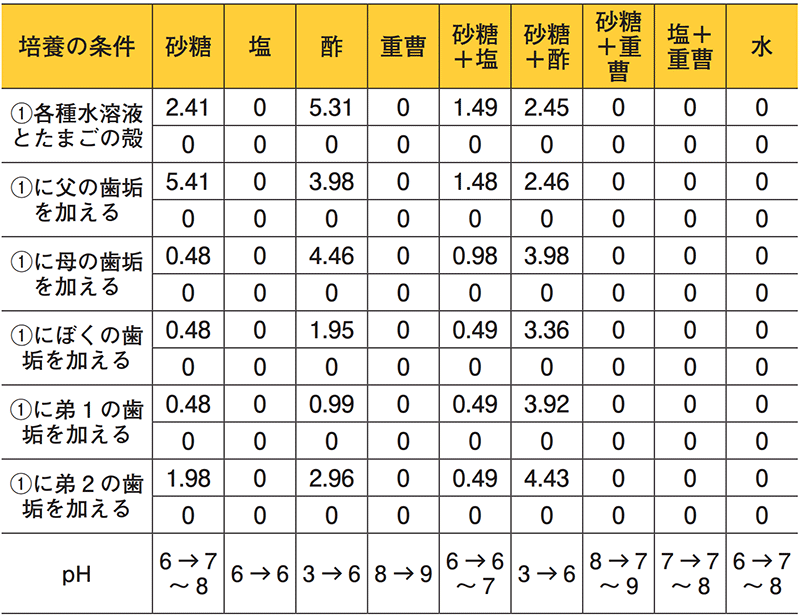

実験3の結果、砂糖と酢の水溶液に入れたたまごの殻は溶けていたが、他のものでは溶けなかった。フッ素入り歯磨き粉を加えたものは、どの水溶液でも溶けていない。酢の水溶液に歯垢を加えたものと、酢と砂糖に歯垢を加えたものは、フッ素があるなしにかかわらず、36時間後に水溶液がにごっていた。

実験3で求めたたまごの殻の減少率とpH値

*下段は同じ条件で殻にフッ素をまぶして軽く洗い流した場合、pHは元→36時間後の数値

実験4

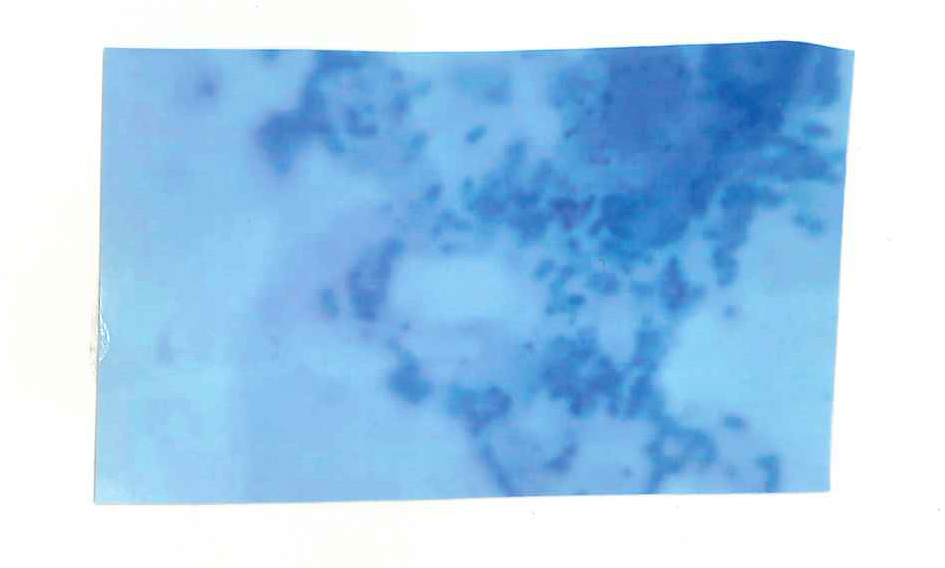

実験3では「酢+歯垢」「酢+砂糖+歯垢」の水溶液はなぜにごっていたのか、顕微鏡で観察した。すると、菌が増えているのが確認できた。

実験の顕微鏡写真

実験3と4の考察

実験3の酢の結果から、水溶液が酸性の場合、歯が溶けやすい可能性があると考えた。砂糖だけでも、砂糖に歯垢を加えたものでも殻が溶けたことから、砂糖も菌も歯を溶かし、虫歯を進行させる働きがあると考えられる。にごっていた水溶液では菌が増殖していたが、フッ素が加わっている場合、にごっていても殻は溶けなかった。フッ素には溶け出したたまごの殻を、元に戻す働きがあるのかもしれない。アルカリ性の重曹が入った水溶液でも殻は溶けなかったので、歯を溶かす菌は酸性の環境で増えるのではないかと思う。口の中のpHは通常アルカリ性に保たれていて、食後は酸性に傾くことも実験で確かめた。歯磨きをするとアルカリ性に戻るため、歯の健康のために歯磨きや、だらだらと食べ続けない習慣が重要だとわかった。

[審査員] 飯田 秀男

幼稚園の時に歯医者さんから聞いた口の中の菌のはなしをきっかけに始めた研究です。これまでの2年間で口の中の菌の存在や種類について調べたことから、3年目の研究は菌を減らす方法やその働きについて調べました。

実験では、塩や砂糖など9種類の水溶液を使ってどのような条件で菌が増えるかをpHと関連付けながら調べ、考えをまとめることができました。菌が歯を溶かすのかを調べる実験では、家族全員の歯垢を使って卵の殻が溶ける様子を観察し、菌は、酸性の環境で増えるのではないかと考えをもちました。続く実験では、家族全員の食前、食後と歯磨き後の口内のpHを調べ、食後に口内が酸性になっていることを確認しました。それぞれの取り組みから家族の健康も大切にしたいとの思いが伝わってきました。実験で分かったことを日々の健康な生活と結び付けることができた素晴らしい研究になりました。

木住野 貴子

「口の中にバイ菌がいる、と言うけど本当にいるのかな?」という息子の疑問がきっかけで始まった自由研究も今年で3年目になりました。

1年目に顕微鏡で初めて口腔内細菌を見ることができた時は家族皆で喜んだのを覚えています。2年目では口の中のどの部分に菌が多く存在するのか、歯磨き粉やマウスウオッシュで菌を減らすことが出来るのか、口の中の場所によって存在する菌は違うのか、を調べました。3年目となる今年は、菌は歯を本当に溶かすのか?というのをメインテーマに実験を進めました。

小学生でもできる実験方法で試行錯誤しながら研究を進めました。予想と違う結果になることも多かったのですが、その度に頭を悩ませ考える姿はさながら小さな博士でした。泣き言を言うこともありましたが、諦めずに研究を続けたことで息子も一回り成長することができたと感じています。

これからも身近にある疑問に興味を抱き、探究し考えることを楽しんでほしいと思っています。