継続研究奨励賞

二ホンイシガメの“利き”の研究 PartⅢ

![]()

阿部 英明

- 聖ドミニコ学院小学校 5年

阿部 英明 -

第65回入賞作品

小学校の部

継続研究奨励賞

研究のきっかけ

2018年11月から、家でニホンイシガメを飼っている。18年8月生まれのオスで、名前をぽんちゃんという。ぽんちゃんには3歳まで、一口で食べられる大きさの「カメのエサ」を与えていた。

22年になるとぽんちゃんは体長10cmとなったので、一口では食べきれない大きさのエサを与えるようになった。5 〜6cmの煮干しの無塩カタクチイワシ、生きたメダカ、生きたタニシ、キャベツ、きゅうり、小松菜など野菜を刻んだものなどだ。すると、ぽんちゃんは手(前足)でエサを押さえて食いちぎるようになったが、左右どちらを使うのかを見ていると、右手(右の前足)のほうが多い気がした。ニホンイシガメにも利き手があるのではないかと考えるようになった。

前回の研究

ニホンイシガメに利き手がある可能性を調べるため、カメを飼っている人たちのブログを参考にした。脊椎動物の〝利き〟の研究者である北海道大学の竹内勇一准教授に直接質問すると、竹内先生からニホンイシガメに利き手がある可能性は十分あると回答をいただいた。竹内先生と、仙台市八木山動物公園の高田頌子飼育員からアドバイスをいただいて、ぽんちゃんの利き手があるのかどうかを確かめる実験を行うことにした。

ニホンイシガメは、エサを手(前足)から直接口へ運ぶことができない。一口では飲み込めないエサは、手(前足)で押さえ、口にくわえて引きちぎって食べることが多い。実験では5〜7cmの大きい無塩カタクチイワシ(煮干し)を竹串の先に刺し、ぽんちゃんの顔の正面、顔の右側、顔の左側に置いて、左右どちらの手(前足)を使って食べるのかを観察し、集計した。集計するのは、エサを置いてから10分間に使った手(前足)だ。

また、カタクチイワシのエサから時間を置き、生きたメダカやタニシを水槽の中に入れ、メダカやタニシを捕まえる時、捕まえたメダカやタニシを食べる時、ぽんちゃんが左右どちらの手(前足)を優先的に使うのか調べる実験も行った。ぽんちゃんに利き手があるなら、時間がたっても使う手(前足)は変わらないはずだ。

その結果、どの場所の竹串のエサも、時間を置いた生きて動くエサも、ぽんちゃんは右手(右前足)を優先的に使って食べていた。ぽんちゃんは、右利きであることが明らかになった。

利き手の実験を行ううち、ニホンイシガメのシッポにも〝利き〟があるのではないかと思うようになった。ニホンイシガメは驚くとシッポを左か右に曲げ、コウラに沿って隠す。ぽんちゃんのシッポが真っすぐ出ている時、コウラをやさしく手でさわって少しびっくりさせ、左右どちらへ曲げることが多いのかも集計した。すると、シッポを隠す方向は90%の確率で右が多く、ぽんちゃんの利きシッポは右の可能性が高かった。

今回の実験1〜2

北海道大学の竹内先生から、さまざまな動物に利き手がある理由は、利き手がある生き物のほうが、利き手がない生き物より生存上有利だからだ、と教えていただいた。しかし、ぽんちゃんは1匹だけで暮らしていて、競争相手は存在しない。それなのになぜ、利き手を優先的に使うのか、理由を知りたいと思った。

ぽんちゃんは結婚適齢期でもあるので、今回の研究では新たにもう1匹のメスのニホンイシガメを家に迎え、食事の競争相手になってもらうことにした。メスのニホンイシガメにぴょんこちゃんと名前をつけ、ぽんちゃんとぴょんこちゃんの食事の様子から、〝利き〟の研究をもっと深めることにした。

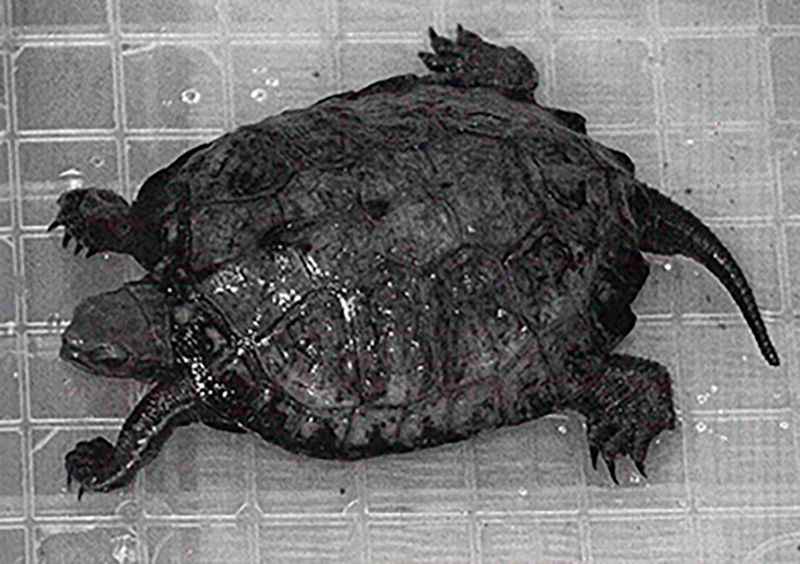

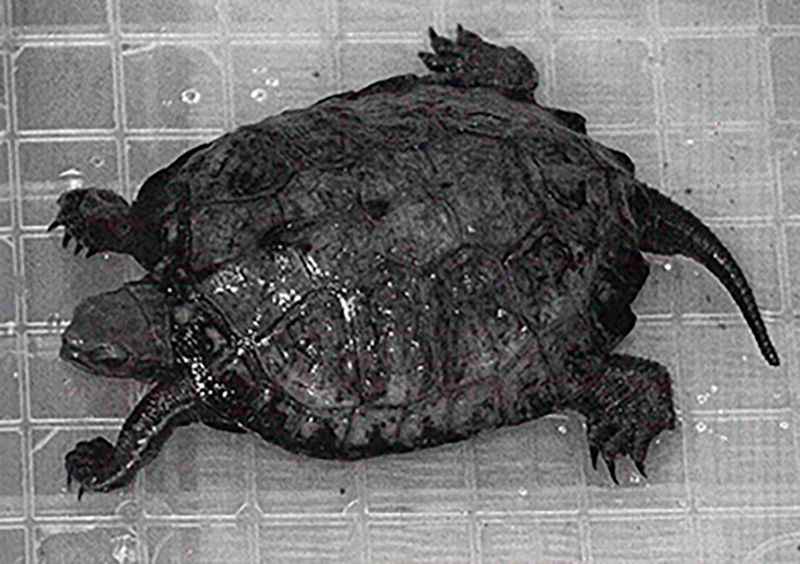

ぽんちゃん・オス・実験時5 歳7 か月・甲長10.5cm・体重125g、おっとりしてやさしい性格、水槽の水が冷たくてもよく動き、餌も食べる

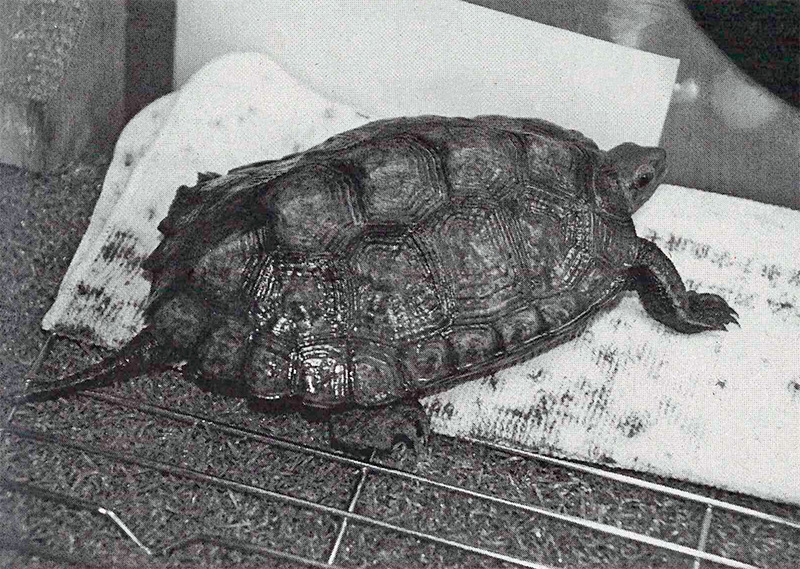

ぴょんこちゃん・メス・実験時推定6 歳6 か月・甲長12.5cm・体重210g、活動的で野生的だが神経質な面もある、水槽の水が冷たいとほとんど動かない、脱走の名人

利き手を調べる実験1〜2

前回と同じ方法で利き手を調べる実験を行いたかったが、ぴょんこちゃんは人の手からエサを受け取ろうとはしなかった。そこで、水槽に入れる生きたエサだけで実験を行うことにした。

①生きて動くエサに最初に触れる時、どちらの手(前足)を先に使うか。

②食べ始めてから10分間に、右手(右前足)、左手(左前足)または両手(両前足)をそれぞれ何回使ったか。

別の日に生きて動くエサを再び水槽に入れた時、前回の①〜②と同じ結果になるかを確かめる。

実験1は、メスのぴょんこちゃん単独で①〜②について10回調べた。実験2 はぽんちゃんとぴょんこちゃんに1匹の生きたエサを与え、どちらがエサの争奪戦に勝つかを5回調べた。実験2では競争に勝ったカメの①〜②も調べてみる。今回の実験は生きたエサに、動きが速くより競争が激しくなるマドジョウを使った。

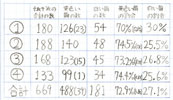

実験1の結果、ぴょんこちゃんが①最初にどちらの手(前足)でエサに触れるのか、その割合は10回合計で右44.44%、左55.55%だった。ぴょんこちゃんが②食べ始めてから10分間に使った手(前足)の回数は10回合計で右52回、左42回、両手(両前足)7回、右51.48%、左41.58%、両手(両前足)6.93%の使用率だった。前回のぽんちゃんの同じ実験の結果が右70%、左20%、両手(両前足)10%の使用率だったため、ぴょんこちゃんには明らかな〝利き〟があるとはいえなかった。

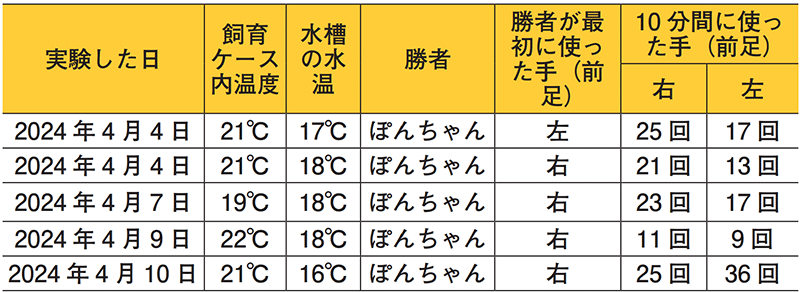

実験2の結果は下の表のとおり。食事競争に勝ったのはオスのぽんちゃんで、ぽんちゃんがエサを食べる時、やはり右手(右前足)を使うことが多かった。“利き”がないぴょんこちゃんに対し、ぽんちゃんが速く正確に利き手(右前足)を使って競争に勝ったと考えられる。

実験2の結果

その他の発見

実験1を始めた4月上旬、ぴょんこちゃんもぽんちゃんも突然エサを食べなくなってしまった。この時、繁殖の季節に入っていたらしく、繁殖期間のニホンイシガメはエサを食べないことがわかった。食欲が戻るまで実験は中断したが、その間にぽんちゃんの求愛行動や、ぽんちゃんとぴょんこちゃんの交尾の様子を観察できた。求愛行動はオスが手(前足)を振るようにしてメスに触れるが、観察するとこの行動には右も左も関係なかった。ぽんちゃんはぴょんこちゃんを追いかけ、常にぴょんこちゃんに近いほうの手(前足)を振っていた。

また、ぴょんこちゃんが驚いた時、シッポをコウラの左右どちら側に隠すかのも調べたが、90%の確率で右だった。ぴょんこちゃんの利きシッポも右かもしれない。シッポはカメにとって、重要な役割を果たしていることもわかった。カメは裏返しになって命の危険にさらされた時、シッポを折り曲げてテコのように使い起き上がっていた。

来年はぴょんこちゃんに卵を産んでほしい。赤ちゃん誕生を観察したいと思う。

シッポを使って起き上がる様子

[審査員] 木部 剛

飼育しているニホンイシガメの給餌の際の行動に興味を持ち2022年に始めた研究の3年目です。初めは与えた餌を右前足で押さえて食べる行動が多いことに気付き、2年目では専門家の助言を得て「利き手」が固定されているのかを確かめる実験を進めました。さらに、単に餌に近い方の足を使っているという可能性の有無や、動く餌(生餌)の影響を実験的に検証し、結果、飼育個体は「右利き」に固定されている可能性が高いことを見出しました。

今年度は1個体を追加して同様の実験を行うことにより個体差について検討しました。新個体では明瞭な「利き手」は見出されませんでした。これら2個体を用いて、生存における利き手の有利さを実験的に確かめたところ、利き手の認められた個体が食餌競争に勝つ結果となり、有利さが強く示唆されました。初めの着眼点がユニークであり、専門家の助言を得て実験に客観性を持たせるなど工夫が見られます。今後の展開が楽しみです。

阿部 潤一朗

この度、子どもの研究が伝統ある自然科学観察コンクールに上位入賞できましたことは、親としまして大変感慨深く、御審査の先生方に厚く感謝申し上げます。

事務局から、作品指導ということで原稿依頼がありましたが、私は、ただ子どもが好きなように、やりたいように研究するのを見守っていただけです。観察や実験の進め方、リポートのまとめ方について、子どもから質問されれば、私なりの回答はしましたが、自然科学に関し、まったくの素人ですので、的確な回答にはなっていなかったと存じます。それでも子どもがニホンイシガメの研究を数年にわたり続けられたのは、子どもに好奇心と探求心・知識欲、情熱、なによりもニホンイシガメという小さな命を思う優しさがあったからで、ニホンイシガメが指導者だと思います。

受賞を機に、さらに科学に関心が増した子どもを、これからも見守っていきたいと存じます。誠にありがとうございました。