文部科学大臣賞

あさがおの観察と研究8

![]()

青木 柚花

- 兵庫県姫路市立大白書中学校 2年

青木 柚花 -

第61回入賞作品

中学校の部

文部科学大臣賞

研究の動機

小学1年生の授業であさがおを育てたのをきっかけに、8年間継続してあさがおについて調べている。「パート1・観察の部」「パート2・研究の部」の2部構成で、あさがおの実態に迫った。

「パート1・観察の部」の背景

過去の観察から、あさがおの種を遅まきすると開花までの期間が短くなることがわかった。これは一般に知られている現象だが、なぜ短くなるのか調べるために観察を続けた。2019年には、「あさがおは株が若くて元気なほど種を残しやすいが、真夏の暑さは苦手。遅まきすると開花を急ぐのは、真夏の暑さで結実に悪影響が出る前に開花・受粉をすませ、晩秋の寒さで株が枯れる前になるべく多くの種を成熟させようとするため」という仮説を立てた。今回は、その仮説を再検証することにした。

また、種のできやすさ(成熟率)が季節によって変わるのは、気温と株の元気度が影響していると考えられる。今回は、株の元気度を数値化し、成熟率との関係をさらに調べた。

「パート1・観察の部」の実際

あさがおが季節をどう判断するのか文献調査を行う

文献調査からわかったのは、植物は光を情報源として自らの成長をコントロールしていること。植物の光応答のうち開花に関係するのは光周性と呼ばれる性質で、夜の長さが一定より短くなる時期、または長くなる時期に、栄養成長から生殖成長へと切り替わり、花芽をつけることを光周性花成誘導という。夜が短くなると花芽がつくものを長日植物(短夜植物)、夜が長くなると花芽がつくものを短日植物(長夜植物)といい、あさがおは短日植物の代表例だ。

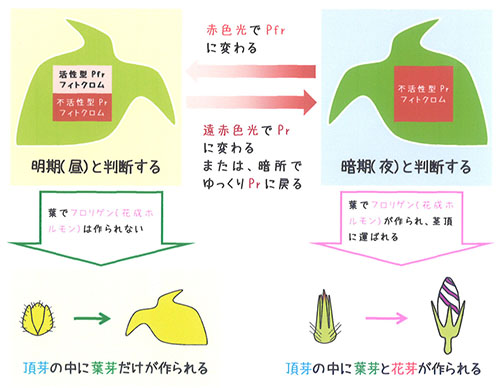

光周性花成誘導は、葉の中のフィトクロムが光センサーとして働くことで起こる。フィトクロムは赤色光で活性化し、遠赤色光で不活性化する光受容体で、明期(昼)は太陽光中の赤色光と遠赤色光の割合に応じ、活性化したフィトクロム(活性型Pfr)と、活性化していないフィトクロム(不活性型Pr)の両方が存在する。暗期(夜)になると活性型Pfrがゆっくりと不活性型Prに戻っていき、すべて不活性型Prになると葉でフロリゲン(花成ホルモン)が作られる。フロリゲンは時速約30cmで茎頂へ運ばれ、頂芽中のフロリゲンが十分な量に達すると花芽が作られる。

花芽が作られるために最低限必要な暗期の長さを、限界暗期という。限界暗期は連続している必要があり、仮に夜間に赤色光が当たると花芽は作られない。あさがお(品種ムラサキ)の限界暗期は25℃で約9時間とされ、葉は暗期15分の長さの違いを識別できる。

フィトクロムによる光周性花成誘導の仕組み

昼夜の長さや気温と開花ベストシーズンとの関係

昼夜の長さや気温と、開花ベストシーズンがどう関係するのかを調べるため、データの収集と整理を行った。

種を作るのに最も適した開花ベストシーズンは2016〜2019年の観察記録から7月上旬(成熟率約70%、判定◎)で、セカンドベストシーズンは7月中旬から下旬(成熟率約50〜60%、判定○)と9月中旬(成熟率約60%、判定○)、次いで8月上旬から9月上旬(成熟率〜約20%、判定△)と9月下旬から10月中旬(成熟率〜約30%、判定△)。10月下旬以降は花が咲かず、種もできない。

集めたデータから、成熟率は気温と関係があると考えられる。気温が25〜27℃の7月上旬の成熟度が約70%と最も高く、気温が上がるにつれて成熟度は低くなる。8月に入り連日28℃を超えるようになると約10%まで一気に低下し、盛夏の8月中旬に約5%となる。8月下旬に28℃を下回ると少し回復し、9月中旬に25℃を下回ると約60%まで大きく回復する。9月下旬以降は気温が23℃を下回っても、成熟率は低下していった。

あさがおにとっての昼と夜を測定する

多くの植物は薄明期も昼と感じているため、天文学的な昼と夜の長さにはずれが生じている。そこで、あさがおが実際に、昼と夜の長さをどのように感じているか、薄明期の照度を測定することにした。あさがおは1ルクスの光を感じ取れるので、1ルクス以上を明期、1ルクス未満を暗期と判定した。

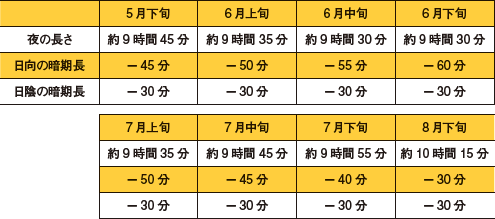

その照度測定の結果から、あさがおにとっての昼の長さ(明期長)は天文学的な昼の長さより30〜60分長く、逆に夜の長さ(暗期長)は天文学的な夜の長さより30〜60分短いことがわかった(下の表を参照)。

天文学的な夜の長さとあさがおにとっての夜(暗期)の長さの差(晴れの日の日向と日陰で測定)

光周性花成誘導が起こるタイミングを観察する

あさがおは種から種まで、種まき→光周性花成誘導→開花・受粉→結実→種熟成という過程をたどる。光周性花成誘導が起こるタイミングを確かめるため、実際にあさがおを栽培して観察した。プランターに市販の園芸用土を入れ、青花(品種ダイワ大輪ざき)の種を20粒ずつ約1cmの深さでまいた。種まきは早まきを5月11日、遅まきを6月4日とし、発芽日は茎の一部が最も早く地上に出た日付とした。

早まきと遅まきの株それぞれ2本を選び、主茎の頂芽、本葉、花芽、開花、結実の様子を観察した。本葉数と花芽数、結実数のチェックは週2回、花数のチェックは毎日行った。その結果わかったのは、遅まきすることで早まるのは、種まきから光周性花成誘導の過程だけだということ。2019年の仮説のようにあさがおの意思で暑さや寒さを避け、開花調整しているわけではなく、限界暗期がくれば花芽をつけ、開花する。

そこで2020年の仮説を「種まきの時期によらず、光周性花成誘導のタイミングは気温と品種固有の限界暗期の長さで決まる。ダイワ大輪ざきの場合、暗期の気温約22℃、限界暗期の長さ約9時間が花成誘導を起こすための必要最低条件で、これを満たす時期は6月中旬以降である。以上の理由で、遅まきすると結果的に開花までの日数が短くなる」と改めた。

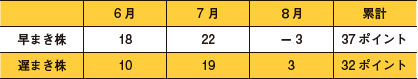

最初の光周性花成誘導が起こった日のデータ(2020年)

*気温は約

数値化した株の元気度と成熟率との関係

2019年の観察では株の元気度をその株全体の葉の色や茂り具合から、7月>8月>9月>10月としていたが、あいまいで主観的だった。今回は本葉数、花芽数、開花数、結実数を指標に使って数値化してみた。早まきと遅まきの株ひとつずつを選び、それぞれの主茎の状態でポイントをつける。本葉数(生じた時点で1ポイント、枯れ落ちた時点で−1ポイント)、花芽数(生じた時点で1ポイント、枯れ落ちた時点で−1ポイント)、開花数(生じた時点で2ポイント)、結実数(生じた時点で3ポイント)、葉の状態(緑色は◎、黄〜茶色は○、枯れ落ちたら×)とし、集計した。

2020年8月13日時点の早まき株、遅まき株の元気度ポイントと葉の様子は下のとおり。

左:早まき株の様子(種まきから94日目) 右:遅まき株の様子(種まきから70日目)

元気度の数値化は、来年はわき芽も観察することで、より精度を上げたい。

「パート1・観察の部」の結論

季節によってあさがおの成熟率に差が生まれる理由は、内的要因や外的要因が影響する複合的な結果だと考えられる。まず、あさがおには品種固有の暗期気温、限界暗期がある。それぞれの品種が、それぞれ固有の気候や暗期の長さによって、栄養成長と生殖成長のバランス調整をしている。それが株の元気度ポイント(内的要因)として反映され、そこに開花時の気温(外的要因)が影響するため、成熟率に差ができる。

もしあさがお以外の植物にも種ができやすいベストシーズンがあるなら、種まきの時期や栽培温度を最適化することで、農作物の収穫量を増やせるかもしれない。

「パート2・研究の部」の背景

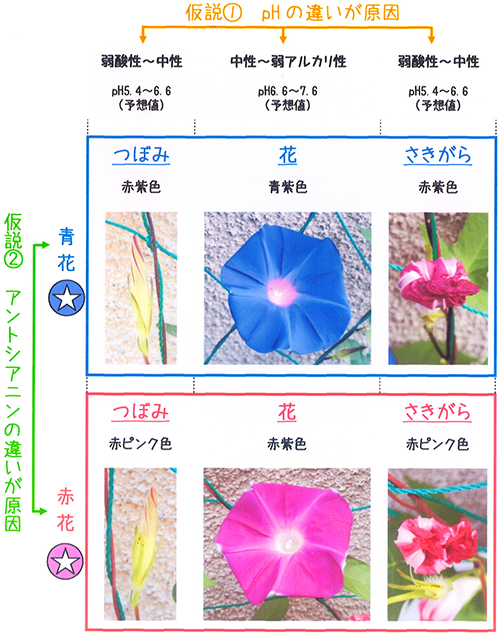

あさがおのつぼみ、花、さきがらは、それぞれ色が違うことが知られている。花の色はなぜ変わるのか、興味を持ち調べてみた。

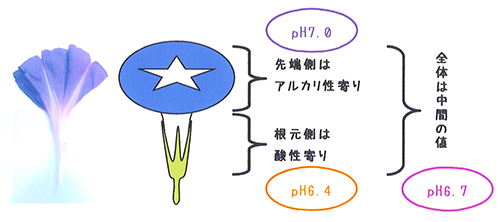

2014〜2017年の研究から、①「つぼみ、花、さきがらの色の違いはpH値の違い(酸性寄りかアルカリ性寄りか)が原因で、花びらの色素であるアントシアニンの種類は影響していない」②「赤花と青花の花色の違いはアントシアニンの種類が原因で、pH値は影響していない」という2つの仮説を立てた。pH値の異なる7種類の青花の色水を用意して実際の花の色と比較し、つぼみはpH5.4〜6.6(弱酸性〜中性)、花はpH6.6〜7.6(中性〜弱アルカリ性)、さきがらはpH5.4〜6.6(弱酸性〜中性)だと推測した。つぼみから花になる時にpH値を1程度アルカリ性に寄せる原因物質(物体X)があると考えて、物体Xを見つける実験を続けてきた。

その結果、アルカリ性の物体Xは外から取り込まれるものではなく、つぼみの中にもともと存在し、量自体は変わらないと考えられた。開花に合わせて物体Xが花びらの先端に集まることで、色の違いが生まれると考える。あさがおの目的は短時間にたくさんの水を吸収してつぼみを大きく伸ばし、開花・受粉させることだから、水分を取り込む手段として花びらの先端に物体Xを集めていると予想した。色の変化は、水を取り込む時に起こる単なるおまけの結果だろう。

この仮説「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」を証明するため、2019年は花びらの3つの部位、「全体」「先端の色付き部分」「根元の白色部分」のpH値を測定する実験を行った。部位ごとに色水を作り、それぞれのpH値を比較する。赤花と青花で2回の実験を行い、下の図の結果となった。「根元の白色部分」より「先端の色付き部分」のpH値が高く、根元より先端のほうがアルカリ性に寄っているという結果だった。2回の実験で、「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」を裏付ける同じ結果が得られた。

2019年はもうひとつ、pH値の差によるグラデーション花びらを作製する実験も行った。白いあさがおの花びらには、花びらの色素であるアントシアニンが含まれていないはずだ。もし紫色の食用色素(ムラサキイモアントシアニン)を溶かした色水を吸わせて色を付けることができるなら、pH値の差でグラデーション状の花びらになり、「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」を証明できると考えた。

ただ実験では、18時間たっても白い花のつぼみに色は付かなかった。アントシアニンは水よりずっと大きな分子なので、吸うことができなかったようだ。仮説の証明はできなかった。そこで今回は、アルカリ性の物体Xの移動によって生じる花びら内の変化を「間接的に測定する方法」と「目に見えるようにする方法」の2つで確認し、仮説を証明しようと試みた。

「パート2・研究の部」の実際

pH差を間接的に測定する方法

1つめの方法は、物体Xが水を集めてつぼみを伸ばす作用に着目することにした。仮説が正しければ、物体Xが多い花びらの先端側のほうが、根元側より伸びが大きくなるはずだ。

翌日咲くつぼみを2つ選び、つぼみに油性マーカーで5mmずつ8つの印をつけ、先端側と根元側の伸びの違いを測定した。2回の測定を行ったが、先端側と根元側で伸び方に大きな差は見られなかった。この方法では、「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」の証明はできない。仮説自体が間違っているのか、方法に問題があるのか、どちらかはわからなかった。

グラデーション花びらで目に見えるようにする方法

2つめの方法は、物体Xがアルカリ性であることに着目した。仮説が正しければ、物体Xが多い先端側が根元側より、アルカリ性が高くなるはずだ。アントシアニンが花びら全体に分布していれば、花の色はアルカリ性寄りの先端側で青っぽく、酸性寄りの根元側で赤っぽくなり、紫〜赤紫〜ピンクのグラデーションの花びらが、出現することが予想できる。

2019年の実験ではグラデーション花びらを作製できなかったが、今回は最初からグラデーションになっている花びらを探すことにした。

まず自宅のあさがおで探したところ、紫〜赤紫〜ピンクのグラデーションの花びらが見つかった。先端側が根元側より青っぽい色をしているので、仮説を裏付ける花びらだと考えられる。あさがおは変異を起こしやすいそうなので、この花は変異種であると思われる。書籍やインターネットで変化あさがおも調べたが、先端側が根元側より青っぽいものが他にもあると確認できた。

以上のことから、この方法で「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」の正しさが証明できた。

アントシアニンの種類と発色を決める要因

2019年の文献調査から、「アントシアニンは赤〜紫〜青色を示す色素で、植物細胞の液胞に存在する」「基本骨格であるアントシアニジンに、糖や有機酸が結び付き、水に溶けやすく安定している」「アントシアニジンはA環、B環、C環の3つの環からでき、B環に付く水酸基(−OH)の数によって、ペラルゴニジン、シアニジン、デルフィニジンに大別される」「水酸基(−OH)の数が多いほど青みを増す。水酸基(−OH)が1つのペラルゴニジンは橙赤色、2つのシアニジンは赤紫色、3つのデルフィニジンは青紫色を示す」「水酸基(−OH)の代わりにメトキシ基(−OCH3)が入ると赤みを帯びる。一部がメトキシ基(−OCH3)のアントシアニジンも3種類(ペオニジン、マルビジン、ペチュニジン)ある」ことなどがわかった。

アントシアニンは「①基本骨格であるアントシアニジンの種類」「②アントシアニジンに結び付く糖や有機酸の組み合わせ」「③環境のpH値」の3つの要因で違った発色をする。この研究では花びら内のアントシアニンは1種類だが、花びらの部位によってpH値が異なるため、グラデーションが生まれると仮定している(①②は同じで③が異なる)。しかし、③は同じで①か②のいずれか、または①②の両方が異なることも考えられる。

「パート2・研究の部」の結論

物体Xがアルカリ性であることに着目した「目に見えるようにする方法」で、先端から根元に向かって青紫〜紫〜赤紫〜ピンクのグラデーション花びらを持つ品種が見つかり、仮説の正しさを証明できたと考えた。ただ、花びら内のアントシアニンは1種類ではないかもしれない。機会があれば調べてみたい。もしあさがお以外の植物にも、花びら内のpH値の差があるとすれば、アントシアニンの色の変化を利用した新しい色や模様の品種を作ることができるかもしれない。

[審査員] 邑田 仁

本研究は8年にわたって研究対象として育成してきたアサガオの、特に開花・受粉と結実についての観察と実験をまとめたものです。この間、自身の観察事実に基づいて考察と新たな問いかけを繰り返してきたことは素晴らしいことです。観察結果が的確にまとめられていると感じます。この「研究8」では文献調査を行って、すでに明らかになっている知識と比較しながらこれまでの観察結果を見直しており、より生物学的な考察が行われています。しかしそのことにより、観察事実に対する自分らしい解釈・考察の余地が少なくなってきていることを本人も感じているのではないでしょうか。研究は追いつけ追い越せです。すでに明らかにされていることを学びながら研究を続けることにより、自分の得た結果がそれに追いついていくことを感じ、誰も気づかなかったことに気づくことを期待します。

青木 清美

昨年に引き続き「種を遅まきすると開花までの期間が短くなる理由」「種のできやすさに季節ごとの差が生じる理由」「アルカリ性の物体Xによる水の取り込み開花モデル」の3項目について調べました。開花時期を決定する要因である光周性花成誘導のタイミング調査と照度測定では、生き物(あさがお)と天候が相手だったため、条件をそろえて観察や測定を行うことが難しく苦労がありました。

指導については、小学生では丁寧な観察をもとに自分で理屈を考えるくせをつけさせることと、長期継続を見据えて必要な知識と技術を段階的に習得させることを重視しました。中学生では先行研究の文献調査を行った上で仮説を立て、定量的で再現性ある結果が得られるように検証を進めさせることを意図しました。

自然相手に翻弄されたり専門書の難解さに頭を抱えたりと、必ずしも順調とはいえない研究でしたが、8年間の取り組みが評価されてすばらしい賞をいただけたことを、親子共々心から喜んでいます。