第65回入賞作品 小学校の部

佳作

佳作

未知にあふれた水生昆虫の世界

![]()

静岡県静岡大学教育学部附属静岡小学校 5年

池田 結翔

池田 結翔

- 静岡県静岡大学教育学部附属静岡小学校 5年

池田 結翔 -

第65回入賞作品

小学校の部

佳作

〔研究の動機〕

東山動植物園(名古屋市)にある水生昆虫コーナーで僕は、水の中を優雅に泳ぐゲンゴロウや水の中でもじっと暮らせるタイコウチなどの水生昆虫を目の当たりにして、普段見る昆虫の生態とは全く異なる生態をもつ水生昆虫に関心をもち、魅力を感じました。水生昆虫との出会いをきっかけに、多様性いっぱいで未知にあふれた水生昆虫についてもっと調べてみたいと思いました。そこで、コオイムシのえさと成長の関係、前あしを器用に使うミズカマキリの利き手(あし)の有無、タイコウチの擬死時間・解除条件、タイコウチの色の好み、ゲンゴロウの能力等を調べてみることにしました。

〔結論と感想〕

・コオイムシは同じえさを与え続けても成虫になり、繁殖することも出来ました。巻き貝のみを与え続けた個体は成虫まで成長しませんでした。飼育個体と天然個体は身体のつくりがちがいました。

・ミズカマキリの利き手(あし)実験では最終的にえさを特定のあしを使って食べている傾向があるのではないかと思いました。

・タイコウチの擬死実験では、擬死時間の長さに驚きました。また、直接加わる刺激(触覚、風、霧吹き)にはよく反応して擬死解除することがわかりました。

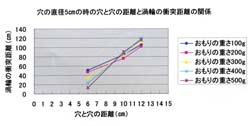

・ゲンゴロウ5種の歩く、泳ぐ、飛ぶ能力を総合的に評価すると、ナミゲンゴロウの身体能力が1番優れている結果が得られました。

おすすめの関連コンテンツ