千葉県千葉市立新宿中学校

取材

夏休みの理科室はフル回転

失敗や行き詰まりを乗り越えて

|

テーマ選びは短期集中で

新宿中学校では理科の自由研究は全員の夏休みの宿題だ。「私自身、自由研究モードになるのは7月に入ってから」と今井先生が言うように、研究テーマは短期集中で決めていく。理科の授業で「テーマは50個ぐらい考えてみたら」と投げかけるが、数には特にこだわらない。それぞれの生徒がつくってきたリストを見ながら、一人ずつ相談しながら方向性を決めていく。

「たくさん考えてきても全部却下してしまうこともあります。『なぜしゃもじに~』を研究した鶴岡薫さんは最初、『松の葉の裏の気孔のつまりぐあいを調べたい』と言っていたのですが、私は受け入れませんでした。また考え直して、あのテーマを思い付いたのです」

研究が無理な場合には、細密画の提出も認めている。1枚の葉をじっくり観察してスケッチしたものを作品としてもよいが、こちらを選ぶケースは少ないという。

プレゼンで考えを練っていく

|

あえて手厚く準備しない意味

「日ごろから実験の技能を高めておかなければ、自由研究だけを急にやろうとしても無理だと思います」と今井先生は言う。理科の授業では2人1組で実験を行う。その時、プリントは配らない。

「私は“黒板に書く派”ですね。それもあまり詳しくは書きません。基本的なことだけはおさえますが、手厚く準備しないんです。そうすると自分たちで考えて準備するようになります」

「試験管を用意する」とだけ書いて、何本必要かはそれぞれが考えるようにするのだ。自分たちで器具を出すから、片付けもスムーズにできるようになる。

「指示をしすぎると、言われた通りにしかできない“指示待ち人間”になってしまう。それでは工夫して実験を組み立てる創造性に欠けてしまいます」

実験レポートを繰り返し書く

|

日常の積み重ねが一番大事

理科の自由研究を通して問題解決能力をつけることは人生にとっても大切なこと、と今井先生は考えている。自身も平成16~17年、千葉市立緑町中学校に在任しながら千葉大学大学院で理科教育学を研究した。その時に学んだSTS教育は選択理科の授業に取り入れている。STSとは「サイエンス・テクノロジー・ソサエティー」の略。「ヒトクローン」のように社会的に話題になっている科学技術をとりあげ、皆で考えあう機会をつくっている。

「理科に興味を持たせるには、“わかる授業”をしておくことです。奇抜なことではなく、1時間ずつの授業をきちんとわからせてあげること。授業中、子供の表情をみて、首をかしげている子がいたら『どこがわからなかったの?』と聞いてもう一度説明する。特別なことではなく日常の積み重ねです」

「毎日の授業が一番大事」。この基本を今井先生は改めて教えてくれる。

電話 043-241-5887

今井 功先生(45歳)

1年学年主任

千葉県千葉市立緑町中学校

取材

研究のテーマ案は1人100個!

科学の世界へようこそ!

まるで、カラフルなおもちゃ箱! 緑町中学校の理科室前には可愛らしいマペット達、カブトムシやクワガタの模型などが並んでいる。それぞれのコーナーには「動物らしい動きってどんな動きなんでしょう?」「ムシキングを科学する」などの問いかけがあり、思わず、足を止めたくなる。

そして、理科室の扉にはこう書いてある。「科学の世界へようこそ!」。

このワンダーランドの主(あるじ)が、昨年度の自然科学観察コンクール・指導奨励賞(中学校の部)を受賞した古市直彦先生だ。

ひとり100個のテーマ探し

| 同校は伝統的に理科の自由研究「ひとりいち研究」に力を入れてきた。夏休みには全員が必ず1つの研究を完成させる。ここに古市先生はじっくりテーマ探しに取り組むというプラスアルファを加えた。 「身のまわりのことで、自由研究のテーマになりそうなものを思いつくだけあげてもらい、その中から絞り込んでいく方法です。まず、5月上旬までに25個、さらに6月上旬までに別のテーマを25個考えてもらいます」 できるだけ具体的なテーマがいいこと、小学生レベルの観察、やりつくされたテーマは避けることなどを最初に説明する。 「最後に、新たな50個を7月上旬までに。これで計100個です。1カ月ごとに3回の締切りがありますが、最後の50個が試練ですね。でも、皆、よく考えてきてくれますよ」 |

「ひとりいち研究のテーマを考えよう」の |

5個に絞り込んで先生と相談

夏休み前には100個のテーマを1つに絞り込む作業が待っている。まず、「中学生の研究として面白みのあるものか」「レポートが30~40ページ程度書けそうな内容か」などのポイントに照らし合わせ、自分で5つまでテーマを絞る。そして、一人ずつ先生と相談。こうしてようやく自分だけのテーマが決定される。

「数にこだわっているわけではありませんが、数さえあげてくれれば、いいテーマを見つけやすい。その子の好みもわかります」

古市先生が顧問を務める科学部では、さらに上を目指し、全員で1000個が目標。

「この中の1つが科学部の研究テーマになります。部員は7人なので、ひとり150個弱。このほかに自分用に100個考えるから大変です」

好きな分野から理科にアプローチ

古市先生は、一昨年の夏、米・ハーバード大学の教育大学院で1週間、研修を受けた。ソニー教育財団の海外派遣の一員に選ばれたのだ。

「一番、印象的だったのは『マルチプル・インテリジェンス』という考え方でした。ハワード・ガードナー氏が提唱しているもので、多重知性と訳されています」

インテリジェンスには言語的知性、空間的知性、音楽的知性、運動感覚的知性など8つの特性があるとする考え方。「ひとりいち研究」のネタ探しにも、マルチプル・インテリジェンスが使えるのではないか、と古市先生はひらめいた。

「理科が好きではない子供も、国語や音楽、美術など興味を持てるジャンルからなら入りやすいかもしれない。生徒の多様なひらめきを引き出すためにも、いろいろな分野から理科にアプローチしてもいいのかな、と思うきっかけになりました」

「ドリーム・ボックス」でネタ探し

| ここで、古市先生が見せてくれたのは、理科室に置いてあるいくつもの青い箱。ある箱には卓球のラケットやバドミントンの羽根が、また別の箱にはマッチとキリ、ドライバーなど工具が入っている。 「日常や部活で使うものばかりです。『この箱の中身でどんな研究ができるか、10分間で考えてみよう』という課題を出すこともあります。単純にテーマを探せというだけでなく、具体的なヒントが必要です」 これも“マルチプル・インテリジェンス”の応用編。古市先生はこの箱を「ドリーム・ボックス」と名付けている。 |

発想を広げる「ドリーム・ボックス」 |

科学とアートとポエムが融合

2階廊下の「さくら通り」

いくつもの教科をリンクさせた掲示物は学校の中でも目につく。例えば、ガラス窓越しに桜並木を望む2階の廊下は「さくら通り」と名付けられ、出窓スペースを季節にあわせた特集コーナーとして活用。訪れた時はバードウイークにあわせ、鳥の図鑑や絵本、本物のメジロの巣、鳥のおもちゃなどが並べられていた。

また、「科学は僕らの横にいる」「理科は全ての原点。」など、理科をテーマにした川柳やポエムを掛け軸にした作品も校内のあちこちに。これも理科と美術と国語を融合させた試みだ。

「ひとりいち研究のテーマを見つけるためには、図書室やコンピュータ室を使ってもいいし、ドリーム・ボックスを見てもいい。理科室には過去数年間分のレポートを置いてあるコーナーがある。先輩や友達の作品を見ることもヒントになります」

学校の中は研究のネタやヒントの宝庫だ。

コンクールへは選抜したものを

さて、夏休みが明けて提出された自由研究は、1週間かけてじっくり読み、相応のレベルのものにはコンクールへの応募をすすめる。千葉市総合展(理科部門)への出品のほか、県レベル、全国レベルの各種コンクールに子供の希望に応じて応募する。

自然科学観察コンクールへの応募は、実は昨年度が初めて。初挑戦ながら7作品のうち、2作品『なぜ雪はほかの雪を付着しながら大きくなるのか』『古い汚れた雑巾が乾くとかたくなるのはなぜか?』が最終選考まで残った。

自然の面白さを感じてほしい

「ひとりいち研究」は年度の早い時期からスタート、「テーマの見つけ方」「レポートのまとめ方」などの詳しいプリントを配付し、きめ細かく生徒をサポートしていく点に特長がある。

このプリント類は希望者にCD-Rで渡しているという。緑町中学校は千葉市の理科教育センターも兼ねており、市全体の理科の先生をサポートする役割も担っているのだ。

「『できた!』『まとまった!』という気持ちをもたせてあげられるよう、どうアドバイスするかに心を砕いています。悩む時期があるからこそ、やりとげた達成感もある。あまり構えず、自然て面白いな、不思議だな、うまくできているなと感じてほしいと思っています」

肩の力を抜いて理科を楽しんでほしい。古市先生はそう願っている。

電話 043-241-4131

古市直彦先生(45歳)

研究主任

千葉市理科教育センター主任

-

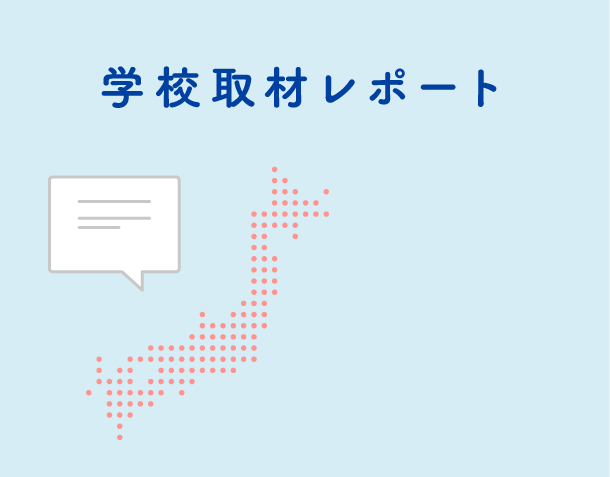

北海道(1)

-

秋田県(2)

-

福島県(1)

-

茨城県(2)

-

群馬県(2)

-

埼玉県(1)

-

千葉県(2)

-

東京都(6)

-

富山県(1)

-

長野県(1)

-

岐阜県(1)

-

愛知県(1)

-

京都府(2)

-

福岡県(1)

-

鹿児島県(1)